Inhalt

3. Mittelalter und frühe Neuzeit – Zähne zusammenbeißen!

4. Der Spitz am Übergang zur Moderne – Die Überraschung! (nächstes Kapitel)

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

3. Mittelalter und frühe Neuzeit – Zähne zusammenbeißen!

Das fehlende Jagdverhalten der Deutschen Spitze spielte insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine wichtige Rolle.

Die Literatur-Recherche zu dieser Zeit ist nicht wirklich einfach, da das zur Verfügung stehende Material zum Einen sehr dürftig ist, z. B. Konrad von Megenberg um 13001 und zum Anderen auch, vorsichtig ausgedrückt, etwas problematisch – wenn beispielsweise Gessner in seinem “Thierbuch” von 15832 auch Einhörner beschreibt. Wobei sicherlich die Kernaussage so mancher heutigen Internetseite bei genau diesen Tieren ihren Bezugspunkt finden dürfte.

Entscheidend verantwortlich für das fast vollständige Fehlen schriftlicher Überlieferungen ist die Tatsache, dass aufgrund vielfältiger politischer und sozialer Verwerfungen (Völkerwanderungen, zahlreiche teils lang andauernde Kriege), teilweise infolge schwerster Naturkatastrophen (Marcellusflut, Magdalenenhochwasser, kleine Eiszeit), Hungersnöte, Krankheitsepidemien und -pandemien (Malaria, Pest, Pocken, Lepra, Tuberkulose, Cholera etc.) der überwiegende Teil der bis dahin vorhandenen Literatur verloren gegangen und der Bildungsgrad in der Bevölkerung drastisch zurückgegangen war.

Der größte Teil der Bevölkerung war weder des Schreibens, noch des Lesens kundig. Lediglich einem kleinen Teil der höheren Aristokratie und dem Klerus war dieses Privileg vorbehalten und dessen Schriftsprache war Latein und somit der Bevölkerung ebenfalls unzugänglich. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass Belange und Interessen der ärmeren Bevolkerung entweder überhaupt nicht oder allenfalls indirekt dokumentarisch überliefert sind, wobei die indirekte, beispielsweise bildliche Überlieferung schwerpunktmäßig die Sichtweise und Bewertung der Lebensumstände durch den jeweiligen Überlieferer widerspiegeln und nicht den tatsächlichen Bedingungen entsprechen müssen.

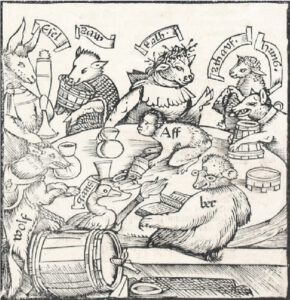

So diente die bildliche Darstellung von Hunden (teilweise auch anderer Tiere) beispielsweise vielfach der Versinnbildlichung sittlichen/moralischen Verfalls und verabscheuungswürdiger Sündhaftigkeit, wie beispielsweise Trunksucht, Völlerei oder unkeuschen Verhaltens.

Im Mittelalter legten die Adeligen besonderen Wert darauf, dass ihr Wildbret ihnen erhalten blieb und nicht auf den Tischen der ärmeren Untertanen landete, zumal die Jagd für Adel und auch Klerus zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten gehörte. Dieses strenge Verbot der Jagd lässt sich am ehesten in Niederschriften rechtlicher Auseinandersetzungen z. B. zur sog. “Hundelege”, “Hutung” oder “Waldweide”, “Haingeraide” etc. finden. Dabei wurden die Bauern verpflichtet, die Jagdhunde ihres Herrn auf ihrem Hof aufzuziehen und zu ernähren – häufig auf eigene Kosten.

Für Aristokratie und Klerus standen also – wenn überhaupt – allenfalls Jagdhunde im Focus.

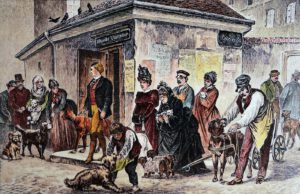

Auch hier im Vordergrund der Löwenspitz

Nur vereinzelt finden sich in sog. Bestiarien Bilder arbeitender Hunde.

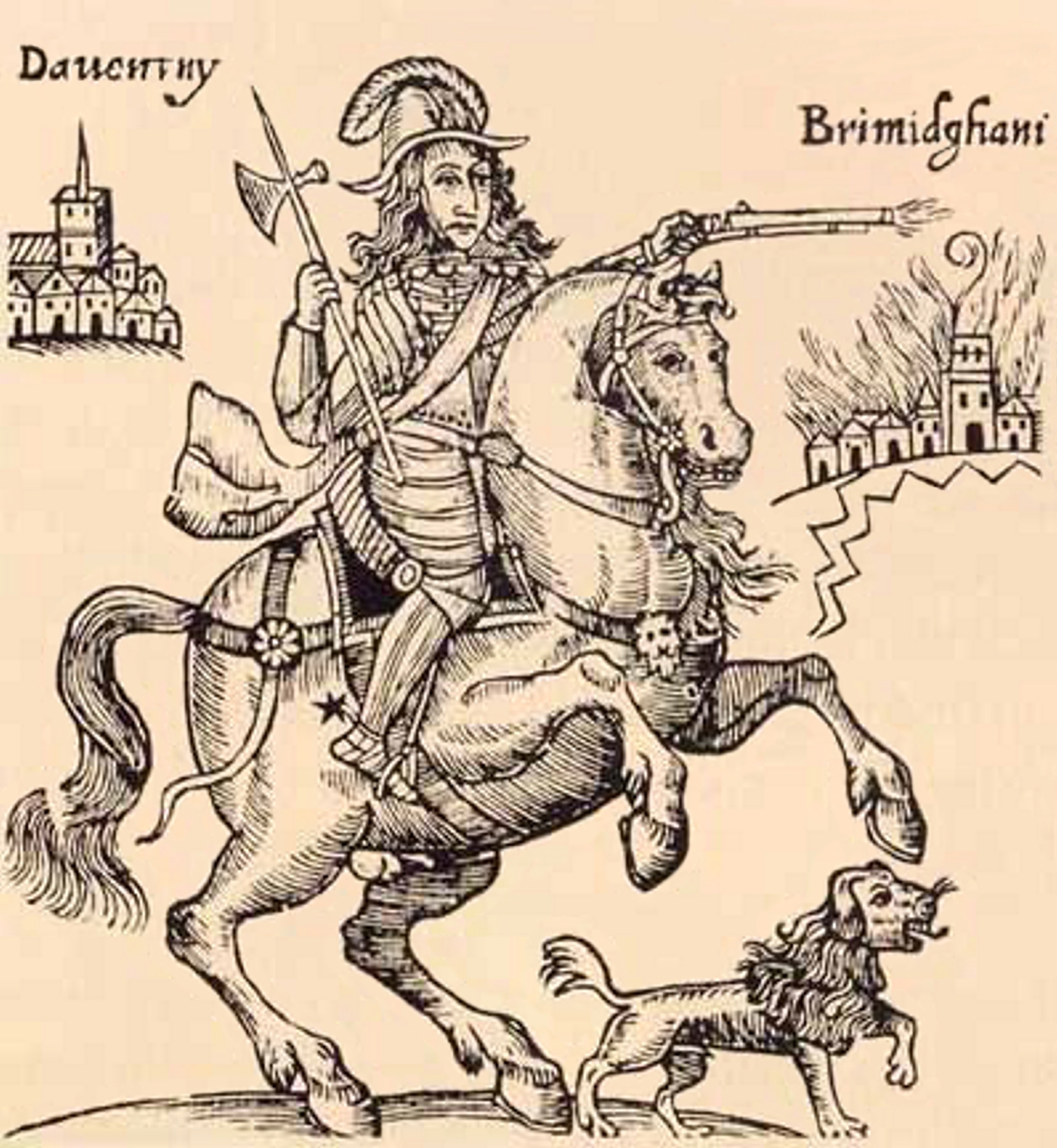

Da aber Bauern selbstverständlich zu Recht einen Hund zur Bewachung des Hofes und als Hilfe beim Hüten des Viehs beanspruchten, wurde den jagdtauglichen Hunden in aller Regel ein Lauf gebrochen oder auch abgehackt. Alternativ wurden die Hunde gebüngelt, bzw. gebötelt. Das hieß, dass dem Hund ein 3 Finger dicker Knüppel an den Hals gebunden werden musste, der in der Länge der Größe des Hundes entsprechen musste. Zusätzlich wurden evtl. vorhandene Schlappohren be- oder abgeschnitten (Ursprung des heute zwar verbotenen, aber leider immer noch praktizierten Kupierens der Ohren bei manchen Hunderassen), so dass die Verwendung dieser Hunde zur Jagd immer eine hohe Verletzungsgefahr durch eingedrungene Fremdkörper für die Hunde darstellte (und man konnte in früheren Zeiten in einem solchen Fall ja nicht mal eben zum Tierarzt um die Ecke gehen).3

Vielfach gingen die Lehnsherren auch dazu über, den kleineren Bauern und Köttern einen Deutschen Spitz zu schenken, weil dieser eben nicht jagte. Und so war der Spitz ein typischer “Bauernköter” und “Arme-Leute-Hund”, dessen Besitzer ums Überleben kämpfen mussten und weder die Möglichkeit, noch die Zeit hatten. Lesen und Schreiben zu lernen oder mit ihrem Hund einem Maler Modell zu stehen.

Wer also hätte über den Spitz schreiben oder ihn malen sollen?

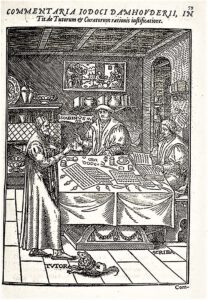

Vorwiegend zum ausgehenden Mittelalter findet man den Hund allerdings auch abgebildet, um Macht/Stärke bzw. Durchsetzungsvermögen dargestellter Personen zu unterstreichen, indem er beispielsweise zu Füßen eines Feudalherren oder eines Richters sitzt oder liegt.

Bemerkenswerterweise findet man in genau diesem Zusammenhang zwar nicht ausschließlich, aber doch vermehrt Abbildungen des Spitzes – oft mit Löwenschur.

Im Vordergrund ein geschorener sog. Löwenspitz

Insgesamt nehmen Beschreibungen und Umgang mit der Tollwut einen großen Raum der vorliegenden Überlieferungen ein. Sie war – zu Recht – eine sehr gefürchtete Krankheit, die ja vorwiegend durch streunende Hunde übertragen wurde.

Als Hundswuth, Tollheit, Lyssa oder auch St.-Hubertus-Krankheit war die Tollwut bereits seit Columella, Plinius und Aristoteles bekannt und gefürchtet und es lässt sich kaum ein Buch finden, in dem nicht ausführlich darauf eingegangen und davor gewarnt wird. Dabei werden teilweise auch Hinweise gegeben, wie die Krankheit beim Hund, bzw. nach einem Hundebiss beim Menschen zu erkennen sei und was man dagegen unternehmen könne.

Eine Vorstellung war, die Rute des Hundes zu kupieren, wenn er vierzig Tage alt war. Nach Columella gibt es eine Sehne, die durch das Rückgrat bis zum äußersten Ende des Schwanzes zieht. Diese soll man mit ganzer Kraft fassen, sie herausziehen und abreißen.5 Dies war der Ursprung des noch bis in jüngste Zeit praktizierten Kupierens der Rute bei manchen Hunderassen!

Nachdem von Carl von Linné 6, später dann auch von anderen Naturkundlern, als Ursache dieser Krankheit der Befall des Hundes mit einem sog. Tollwurm beschrieben wurde, empfahl man zunächst, den Hunden diesen aus dem Maul herauszuschneiden bzw. zu reißen. Dabei wurde den Hunden eine Verdickung an der Unterseite der Zunge, die Lyssa (Abbildung) , herausgeschnitten. Später gab es teilweise rechtliche Anordnungen, die Hunde zum Schneiden des Tollwurmes vorzuführen. Allerdings finden sich auch immer wieder Berichte und Abhandlungen darüber, dass es trotz dieser Behandlung zu Ansteckungen gekommen sei.7,8

Für den Spitz war die Angst vor der Tollwut Fluch und Segen zugleich:

- Fluch, weil er durch seine ausgeprägte Wachsamkeit und sein leicht aufbrausendes Wesen natürlich häufig unter Verdacht geriet, tollwütig zu sein,

- Segen, weil er wildernde Hunde und anderes Raubzeug, das (außer ihm selbst) als Tollwut-Überträger in Betracht kam, von den Höfen fernhielt (Daher rührt die Tatsache, dass selbst unsere heutigen Spitze anderen Hunden gegenüber nicht unbedingt durch übertriebene Freundlichkeit auffallen!), sich selbst aber durch seine Hoftreue auszeichnete und darum bei den Bauern beliebt und von den Lehnsherren ohne Verstümmelungen (Brechen oder Abhacken eines Laufes) o. Ä. (Böteln, Büngeln) geduldet wurde.

aus: Autengruber-Thüry, Heidelinde, 2021, S. 256

aus: Autengruber-Thüry, Heidelinde, 2021, S. 257

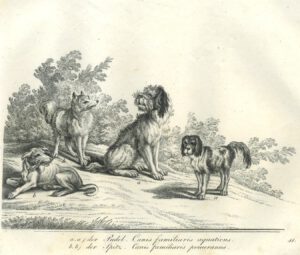

Aus: Buffon, Georges Louis Le Clerc de, 17559

Falls Sie übrigens hier jetzt die allseits bekannte und beliebte Legende erwarten, dass die erste Erwähnung des Spitzes unter dieser Bezeichnung in den 1450 vom Grafen Eberhard von Sayn aufgestellten Hausregeln für seine Dienstboten zu finden sei, dann glauben Sie wahrscheinlich auch, dass „Brüsseler Spitze“ eine flämische Varietät des Deutschen Spitzes sei…

Warum es sich dabei um ein weiteres, sehr beliebtes Märchen über den Spitz handelt, können Sie hier (Seit wann heißt der Spitz eigentlich „Spitz“?) ausführlich nachlesen.

Rein sprachlich sind die Wörter “spizza”, “spizze”, sowie das Verb “spizzen” erstmalig im Althochdeutschen, einer ab dem 7. Jh. gesprochenen Gruppe eng verwandter westgermanischer Dialekte nach der sog. zweiten Lautverschiebung, im 9. Jahrhundert nachgewiesen und zeigen eine deutliche Verwandschaft des Wortstammes zum Begriff “Spiƺ” (Spieß) auf.10 Ein Zusammenhang mit dem Hund wird (noch) nicht hergestellt.

Das Verrückte:

Wenn man diese ganze alte Literatur durcharbeitet auf der Suche nach dem “Spitz”, “Spitzhund”, “Pommer” usw., ist man selbst im Kopf einfach sehr fixiert auf diese Begriffe. So sehr (mir zumindest ging es so), dass man zunächst gar nicht bemerkt, dass der Spitz sowohl vom Aussehen, als auch vom Charakter eigentlich überall beschrieben wird. Er heißt nur anders: Haushund. Oder: “Canis familiaris”, was man übrigens ebenso gut auch mit “Familienhund” übersetzen könnte. Manchmal auch “Canis domesticus” – wohl zur Unterscheidung von wildlebenden Caniden. Alle anderen Hunde werden besonders bezeichnet und beschrieben: Hund der Esquimaux (Eskimos), Sibirischer Hund, Ungarischer Hund usw. usf. Häufig werden die anderen Hunde auch beschrieben durch Vergleiche mit eben diesem “Haushund”: “ist größer/kleiner als der gemeine Haushund”, “hat kürzeres Fell als…”, wobei ja “gemein” soviel bedeutet wie “allgemein verbreitet”.

Wenn man also auf die Idee kommt, einfach mal “zwischen den Zeilen” zu lesen, fällt einem plötzlich auf, dass genau dieser überall beschriebene Haushund offenbar der einzige und allen Leuten als solcher bekannte und geläufige Haushund war, den man zur damaligen Zeit kannte.

Das lässt eigentlich nur den einen Schluss zu: Der Spitz war, möglicherweise auch in verschiedenen, voneinander geringfügig abweichenden Varietäten, in praktisch ganz Westeuropa allgegenwärtig und der Inbegriff des Haushundes überhaupt!

Der Kupferstich selbst ist zwar älter als die Erwähnung bei Krünitz, aber die Beschriftung wurde erst sehr viel später beim Abdruck durch Engelbrecht Nfg. hinzugefügt!

Weiterlesen . . .

4. Der Spitz am Übergang zur Moderne – Die Überraschung!

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

Bibliografie

Die Angaben mit vorangestellter Jahreszahl beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, die mit vorangestelltem Namen des Autors/der Autoren/Herausgebers auf Bücher und sind unter dem jeweiligen Link zu finden. (Sofern sie nicht ausschließlich käuflich zu erwerben sind!)

Dieses und weiteres Material finden Sie unter: Deutscher Spitz – Infozentrum

- von Megenberg, Konrad, um 1300, Das Buch der Natur, Tiere ↩︎

- Gessner, D. Cunrad, 1583, Thierbuch ↩︎

- Kaiser, Hermann, Ein Hundeleben: Von Bauernhunden und Karrenkötern, Materialien zur Volkskultur – nordwestliches Niedersachsen, Bd. 19, Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum, PF 1344, D-49643 Cloppenburg 1993, ISBN 3-923675-35-6 ↩︎

- Damhouder, Josse de [Jodocus], Ioannem Bellerum [Illustrationen], Pupillorum Patrocinium, Legum et Praxeos Studiosis, Non Minus, Antwerpen, 1564 ↩︎

- Autengruber-Thüry, Heidelinde, Hunde in der römischen Antike. Rassen-Typen-Zucht-Haltung und Verwendung, Archäopress, 2021, ISBN 978-1-78969-836-7, S. 256 ↩︎

- von Linné, Ritter Carl, Vollständiges Natursystem : nach der zwölften lateinischen Ausgabe, und nach Anleitung des holländischen Houttuynischen Werks, Bd. 1, 1773 ↩︎

- Scherf, Joh. Christian Friedr., Archiv der medizinischen Polizei, sechster Band (1787), S. 47 – 97 ↩︎

- Rust, Johann Nep. & Casper, Johann Ludw., Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde, Fünfzehnter Band (1827), S. 207 – 234 ↩︎

- Buffon, Georges Louis Le Clerc de, Histoire naturelle, générale et particuliére. Tome 5 / , avec la description du Cabinet du roy, Histoire des animaux / par Buffon, 1755 ↩︎

- Pfeifer, Wolfgang, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Aufl., Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1993, ISBN 3-423-03358-4 ↩︎