Inhalt

4.1. Wie der Spitz zu seinem Namen kam und seine Herkunft

4.4. Auf der Karrierreleiter steil nach oben . . .

4.5. Der Beginn vereinsmäßiger Zucht

5. Spitze im 20. Jahrhundert: 5.1. Der Beginn der Vereinszucht in Deutschland (nächstes Kapitel)

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

4.1. Wie der Spitz zu seinem Namen kam und seine Herkunft

In der englischen Literatur findet sich in einem Reisebericht zum 2. November 17641 ein Hinweis auf den Begriff “Pommer” für den Spitz.

Originaltext

Friday 2 November

The French traveller was Monsieur Bertollon, a merchant of fine stuffs at Lyons. He and I and my servant and a German woman got into an extra post for Mannheim. The Frenchman had a Pomeranian dog called Pomer whom he was mighty fond of. He was a singular Frenchman, a great lubberly dog with a head like a British tar. He sung most outrageously. He was jolly. The German Frow was oldish and very fat. When he sung, she was like to choke with laughing, and when she recovered her breath cried, “Er is ein lustiger Mensch.” I do not remember to have met with a more ludicrous scene, for the Frenchman and the Frow mutually laughed at each other. I was highly diverted, though my headache still continued. It was a heavy cold. I was in a real fever. I was just transported like a sack.

Übersetzung

Freitag, 2. November

Der französische Reisende war Monsieur Bertollon, ein Feinwarenhändler in Lyon. Er, ich, mein Diener und eine deutsche Frau bekamen eine Sonderstelle für Mannheim. Der Franzose hatte einen Spitz namens Pomer, den er sehr mochte. Er war ein eigenartiger Franzose, ein großer, plumper Hund mit einem Kopf wie ein britischer Matrose. Er sang höchst ungewöhnlich. Er war lustig. Die deutsche Frau war ältlich und sehr fett. Wenn er sang, erstickte sie fast vor Lachen, und als sie wieder zu Atem kam, rief sie: „Er ist ein lustiger Mensch.“ Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine lächerlichere Szene erlebt zu haben, denn der Franzose und die Frau lachten sich gegenseitig aus. Ich war höchst amüsiert, obwohl meine Kopfschmerzen immer noch anhielten.

Das ist nicht als unwahrscheinlich zu betrachten, denn in der hiesigen Literatur tauchen diese Begriffe kurze Zeit später ebenfalls auf und es ist nicht davon auszugehen, dass sie von den Autoren erfunden wurden, sondern sie werden sie verwandt haben, weil sie innerhalb der Bevölkerung bereits verbreitet waren.

Nachdem die Begriffe “spizza”, “spizze”, sowie das Verb “spizzen” in enger Wortverwandtschaft mit dem Begriff “Spiƺ” (Spieß) erstmalig im 9. Jh. im Althochdeutschen sprachlich nachgewiesen2, aber noch in keinen Zusammenhang mit dem Hund gesetzt wurden, finde ich die früheste Bezeichnung des Hundes als “Spitz” oder “Pommer” in der deutschen Literatur bislang bei Krünitz:

Auszug aus: Oekonomische Encyklopädie, J.G. Krünitz (erschienen: 1773-1858),

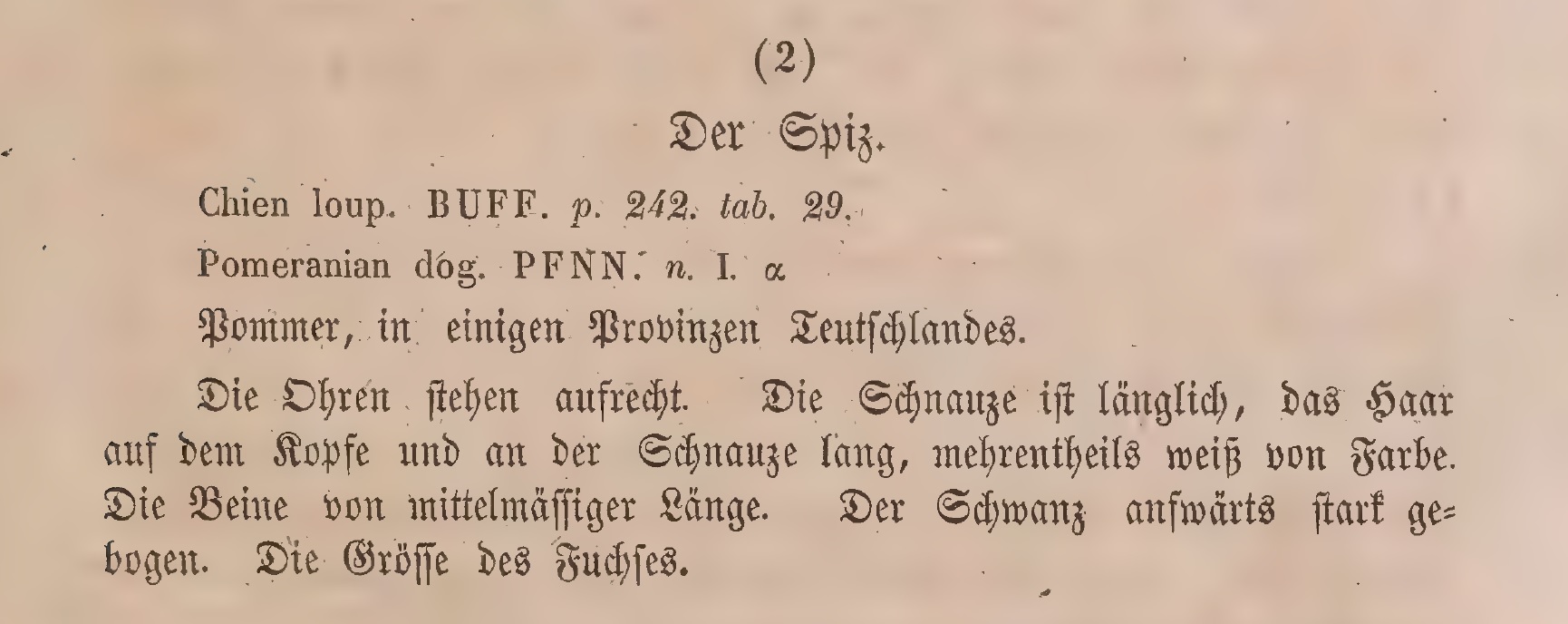

sowie etwas später dann bei Schreber3

(Im Gegensatz zu den im Ausland häufig geäußerten Vermutungen über begriffliche Herleitungen oder Zusammenhänge mit “Bergspitzen” hat er mit diesen also nicht das Mindeste zu tun!)

Was aber hat nun unser Hund mit einem “Spieß” zu tun?

Für die Verknüpfung der Bezeichnung “Spitz” mit unserem Hund kommen zwei Möglichkeiten in Betracht, die zeitlich beide in den Bereich des ausgehenden Mittelalters fallen, bzw. am Übergang zur Moderne anzusiedeln sind:

1. der Vergleich mit dem Spießbürger

Der Spieß, also eine Holzstange, die meist mit einer metallenen Spitze versehen wurde, war eine leicht und preiswert herzustellende, aber hochwirksame Waffe, mit der die ärmeren Bürger sich – als Fußvolk – zur Verteidigung ihrer Stadt bewaffneten. Sie bildeten eine Klasse von niedrigem gesellschaftlichen Status, die sich durch diesen Waffendienst um ihre Stadt verdient machen und dadurch die eigentlichen Bürgerrechte erwerben konnten. Man bezeichnete sie als “Spießbürger”. Im Gegensatz zur heutigen Verwendung dieser Bezeichnung war dieser Begriff während des ausgehenden Mittelalters ursprünglich nicht negativ belegt. Die abwertende Bedeutung hat sich erst später in Anlehnung an den geringen Status ihrer Inhaber entwickelt. [Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache]

Es ist denkbar, dass der Hund seinen Namen erhielt, weil auch er als Hund eben einen geringen Status hatte, schon immer für seine besondere Wehrhaftigkeit bekannt war und sich erst durch Verteidigung seines Heimes verdient machen musste.

2. der Vergleich mit dem Spießgesellen

Schon im 16. Jh. bezeichnete man mit dem Spieß kämpfende Waffengefährten (meist angeworbene Bauern) ohne militärische Ausbildung als “Spießgesellen” und bereits im 17. Jh. wurde der Begriff abwertend benutzt für bewaffnete marodierende (also meist räuberische) Banden, die aber teilweise einen sehr engen Zusammenhalt hatten – Leute, mit denen man “Pferde stehlen” konnte. [Wikipedia]

Auch die Herleitung von diesem Begriff mit Bezug auf den engen Zusammenhalt ist denkbar.

Da es sich aber nun nicht um einen Menschen, sondern um einen Hund handelte und man ihn daher schlecht als Bürger oder Gesellen bezeichnen konnte, war er also der Spießhund, bzw. Spiꜩhund oder kurz Spiꜩ. Eine schriftsprachliche Unterscheidung zwischen kurz und lang gesprochenem “i”, sowie zwischen “s”, “ss”, “ß”, “sƺ” (= “sz”), “ƺ” (= “z”) und “ꜩ” (= “tz”) gab es üblicherweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern all diese Schreibweisen wurden synomyn verwandt. Dabei entstand in Verbindung mit einem lang gesprochenen Vokal aus dem “ꜩ” in der Regel das optisch sehr ähnliche “ß”, in Verbindung mit einem kurz gesprochenen Vokal das “tz”, sodass im einen Fall aus dem “Spiƺ” oder “Spiꜩ” ein “Spieß” wurde und im anderen der “Spitz”.

Während sich also die Bezeichnung “Pomer” oder “Pommer” (auch hier unterschied man nicht zwischen der Schreibweise mit einem oder zwei “m”) von einem der Verbreitungsgebiete ableitet, kommt für die Bezeichnung “Spitz” aus etymologischer Sicht nur die vergleichende Herleitung vom “Spießbürger” oder “Spießgesellen” in Betracht.

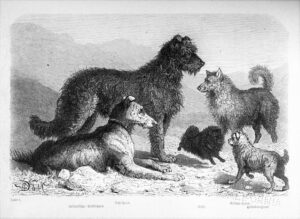

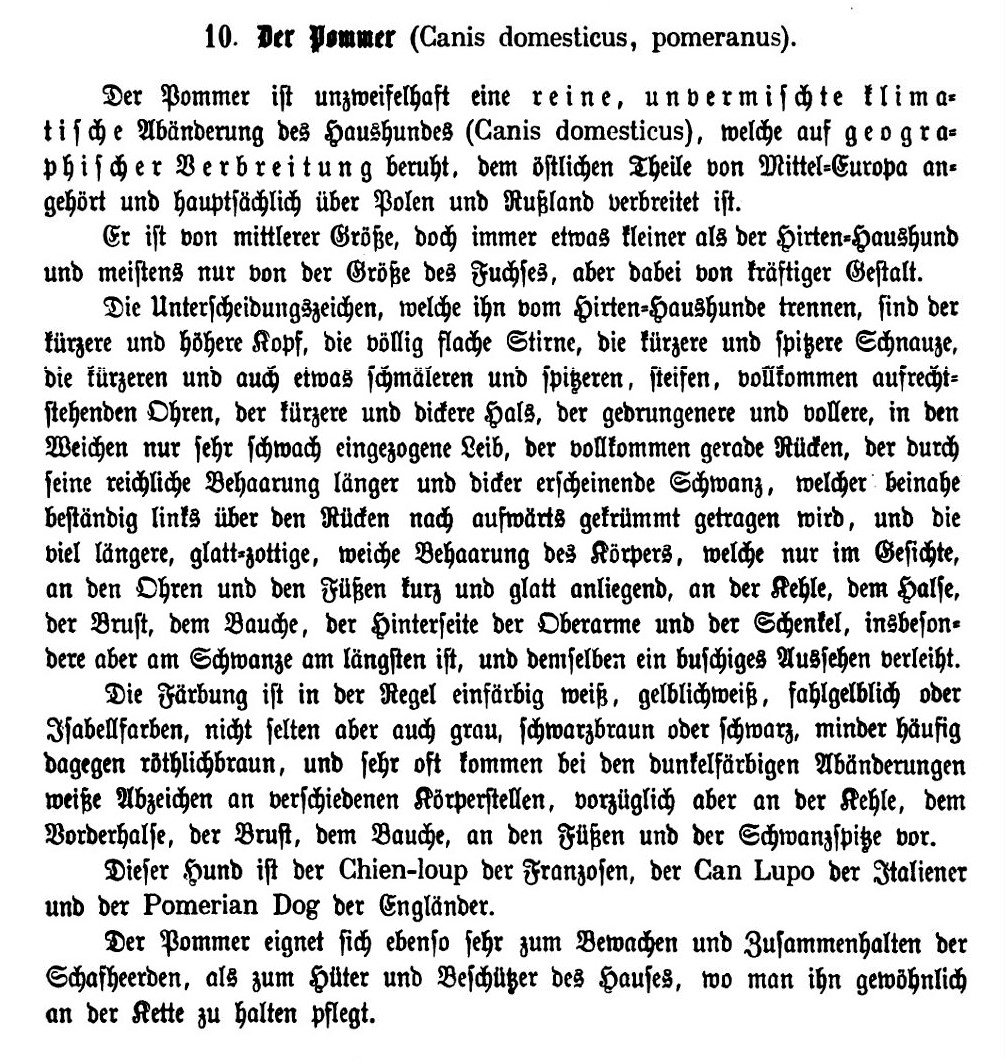

Fast ein Jahrhundert nach Schreber finden wir den Spitz, bzw. Pommer dann ausführlich beschrieben bei Fitzinger.4

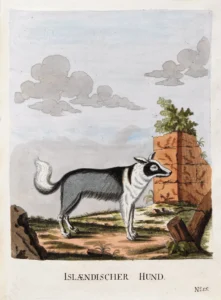

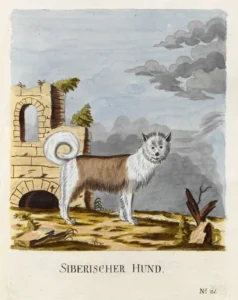

Man beachte die Farben!

Ab Seite 111 listet Fitzinger neben, oder, besser gesagt, zwischen etlichen anderen Hunderassen, explizit als Spitz, bzw. Pommer auf:

- den Pommer (Canis domesticus, pomeranus),

- den Spitz (Canis domesticus, pomeranus audax), [Anm.: audax = lat. mutig]

sowie als Bastarde

- den Fuchs-Spitz (Canis domesticus, pomeranus alopecurus), [Anm.: pomeranus alopecurus = lat. pommerscher Schafhirte]

- den Seiden-Spitz (Canis domesticus, pomeranus sericeus), [Anm.: pomeranus sericeus = lat. seidiger Pommer]

- den Heiden-Spitz (Canis domesticus, Zingarorum audax), [Anm.: Zingarorum audax = lat. mutiger Zigeuner]

- den Zigeuner-Spitz (Canis domesticus, Zingarorum pomeranus), [Anm.: Zingarorum pomeranus = lat. pommerscher Zigeuner]

- den Windhund-Spitz (Canis domesticus, Zingarorum leporarius), [Anm.: Zingarorum leporarius = lat. anmutiger Zigeuner]

- den Dachs-Spitz (Canis domesticus, Zingarorum vertagus), [Anm.: Zingarorum vertagus = lat. wechselhafter Zigeuner], sowie

- den Doggen-Spitz (Canis domesticus, Zingarorum laniarius), [Anm.: Zingarorum laniarius = lat. wolliger Zigeuner].

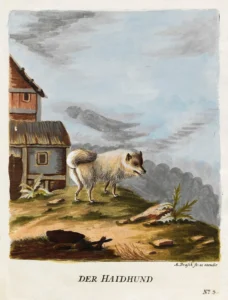

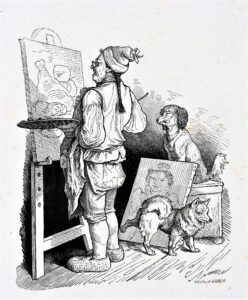

Als interessant im Zusammenhang mit dem Heidenspitz (auch bei der Schreibweise “ei” und “ai” wurde ja nicht unterschieden!) erweisen sich die Zeichnungen von Magnus Brasch in seinem 1789 erschienenen Werk “Vier und zwanzig Abbildungen verschiedener Hunde nach dem Leben gezeichnet – Der Haidhund”5. Siehe nebenstehende Abbildung!

Und weil es so schön ist: zum Vergleich noch gleich das englische Gemälde eines Pomeranians aus dem frühen 19. Jh. dazu . . .

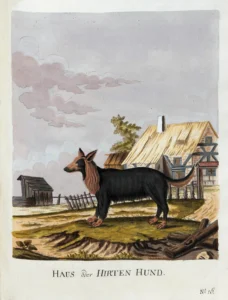

Fitzinger beginnt im Anschluss an seine obige Auflistung mit der Beschreibung des “Hirten-Haushundes” (Canis domesticus, ovilis) [Anm.: ovilus= lat. Schaf], der seiner Ansicht nach als typische Form der ganzen Gruppe anzusehen ist und eine reine unvermischte Abänderung des Haushundes (Canis domesticus) darstellt, die auf Einflüssen des Klimas und geographischer Verbreitung der Art beruhen.

Und auch hier drängen sich Vergleiche mit den Zeichnungen Braschs wieder regelrecht auf:

Nun kann man natürlich Fitzingers Auflistung und Differenzierung, sowie auch die Zeichnungen Braschs als altertümlich absurd und weit hergeholt betrachten und belächeln – wozu haben wir denn schließlich unseren hübschen und vielfach überlieferten Melitäer zum Nachweis des Stammbaumes unseres Spitzes?

Aber so einfach ist es nicht!

Einerseits wird hier nämlich der Fehler gemacht, den Melitäer einfach nur aufgrund der Vielzahl von Fundstücken in den Mittelpunkt zu rücken, wobei geflissentlich übersehen wird, dass die griechisch-römische Kultur inkl. der zeitlich dazugehörigen ägyptischen Funde lediglich eine der am besten untersuchten und beforschten Kulturen ist, weil die klimatischen Verhältnisse in diesem geographischen Bereich für die Erhaltung von Artefakten günstiger sind als in anderen Bereichen, was zur Folge hat, dass die Anzahl der Fundstücke zahlreicher ist und zusätzlich durch eine Vielzahl schriftlicher Quellen bereichert werden, an denen es in anderen Kulturen leider gravierend mangelt.

Die reine Anzahl der Fundstücke ist aber nicht gleichzusetzen mit deren Ausmaß an Bedeutung!

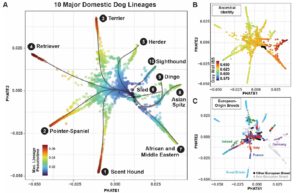

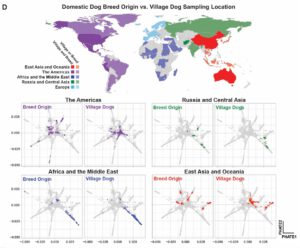

Ein mindestens ebenso wichtiger Gesichtspunkt ist daher die molekulargenetische Archäozoologie, die zunächst von einem europäischen Ursprung der Domestikation des Hundes ausging6, später einen südostasiatischen Ursprungsort identifizierte7 und inzwischen mindestens zwei Ausgangspunkte der Domestikation nachweisen kann8, wobei die beiden letzten Studien Migrationsbewegungen vom ostasiatischen Raum Richtung Westen belegen (u. A. sog. Indogermanische Völkerwanderung). Dieser Ursprung wird durch die im letzten Abschnitt angeführte ärchäologische Arbeit von Joris Peters bestätigt.

Genau diese Erkenntnisse aber zeigen auf, dass Fitzinger mit dieser seiner Annahme zur Herkunft und Entwicklung der Hunderassen so falsch offenbar gar nicht lag – sie zeigt signifikante Übereinstimmungen mit modernsten Erkenntnissen! Er konnte es einfach nur nicht mittels molekulargenetischer Untersuchungen nachweisen, sondern bezog seine Erkenntnisse zur Beschreibung und Entwicklung der Hunde-Rassen ausschließlich aus Beobachtung und Vergleich der Morphologie der von ihm beobachteten Hunde.

Nachweislich existierten nämlich spitzartige Hunde insbes. im ostasiatischen Raum ebenfalls sehr früh, wie der Fund einer Statuette aus der frühen Han-Zeit belegt, also noch vor dem Einfall der Hunnen in Europa und Einsetzen der Völkerwanderung. Nicht nur archaische ostasiatische Hunderassen wie der Akita, Jindo usw. lassen sich auf diesen Ursprung zurückführen – gleiches gilt auch Hunde, wie etwa die im obigen Vergleich spitzartiger Hunde unserem Spitz aus gutem Grund zum Verwechseln ähnliche Jakutische Laika und Andere.

Die weitaus engeren verwandschaftlichen Beziehungen zwischen modernen Europäischen Hunden allgemein und osteuropäischen, bzw. zentralasiatischen Steppenhundpopulationen im Vergleich zum eher weitläufigen Verwandschaftsgrad zu mediterranen Hundegruppen konnte nachgewiesen werden (Bergström, 20209).

Insbesondere für die Spitze/spitzartigen Hunde konnte dieser Kontext für Herkunft und Verhalten gezeigt werden (Dutrow, Serpell & Ostrander, 202210).

In Anlehnung an das nachgewiesene Vorhandensein einer Vielzahl mittelgroßer lokaler Gebrauchshunderassen in den westlichen Rhein-Donau-Provinzen am Ende der Spätantike und die während der Völkerwanderung stattgefundene Ost-West-Migration erscheinen Fitzingers Ausführungen zum Pommer, den neun verschiedenen Arten von Spitzen, ebenso wie auch die anderen von ihm beschriebenen Hunde, insbesondere aber deren Differenzierung als Ergebnis einer klimatischen Anpassung im Zusammenhang mit ihrer geographischen Ausbreitung gleich in einem völlig neuen, erstaunlich glaubwürdigeren Licht. Endgültig bestätigt werden sie schließlich nicht nur von Bergströms o. g. Forschung, sondern auch von Dutrow, Serpell & Ostrander, und somit ist die enge Herleitung unseres Spitzes vom Melitäer zwar nicht vom Tisch, versinkt aber zumindest, was die großen Spitze anlangt, fast in der Schublade. Allenfalls kann hier noch ein Einfluss auf die in der Größe entsprechenden Klein-, bzw. Zwergspitze gesehen werden, da die Melitäer als Schoßhunde besonders in städtischen Ansiedlungen als Import nachgewiesen sind. Vor allem aber ist ihr Einfluss, bzw. der Einfluss des Volpinos, der wohl als Nachfahre des Melitäers angesehen werden kann, auf die Entstehung der Pomeranians zur viktorianischen Zeit unumstritten. Grundsätzlich muss aber von einer zumindest teilweisen lokalen Vermischung des Erbgutes ost-, bzw. zentralasiatischer und mediterraner Spitzvarietäten ausgegangen werden (wobei m. E. sicherlich das Augenmerk auch auf den Balkan gerichtet werden sollte – da könnte durchaus von der Primitive and Aboriginal Dogs Society [PADS] noch Einiges kommen) – der VDH war ja zur Zeit der Völkerwanderung und im Mittelalter noch nicht gegründet und tätig…

Ich würde mal sagen, da können wir uns nun alle das Passende heraussuchen… 😉

Und so ein ganz ganz kleines Bisschen frage ich mich, was wohl unsere ganzen Netzwerk-Experten für “Rassereinheits-Zertifikate beim Spitz” und “Alte Linien” dazu meinen:

- Sind nun weiße Groß- und Mittelspitze Fuchsspitze, also pommersche Schafhirten oder Heidenspitze?

- Ist der Wolfsspitz möglicherweise ein Doggenspitz, also wolliger Zigeuner – oder eher ein Dachsspitz, bzw. wechselhafter Zigeuner?

- Ist vielleicht der schwarze Großspitz ein Haus- oder Hirtenhund oder evtl. ein anmutiger Windhundspitz?

- Ab wann ist er ein “Deutscher Spitz” – und ab wann eine “alte Linie”?

- Wie reinrassig sind denn unsere Spitze? (Nach Fitzinger, der ja durch den Stand der neuesten Forschung bestätigt wird, wären sie allesamt Bastarde, die sich einfach nur an spezielle Umweltverhältnisse angepasst haben!)

- Und an welchen (objektiven!!!) Kriterien wollen wir das unter diesen Umständen denn festmachen?

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

4.2. Jagen, Wachen und Hüten

Die Themen “Jagd” und “streunende/wildernde Hunde” ziehen sich durch die gesamte Literatur hindurch bis in die heutige Zeit, wobei bereits Fitzinger die Arbeitseigenschaften des Spitzes eindeutig als “Wachen und Hüten” spezifiziert.

Joseph Hennecke grenzt diese typischen Eigenschaften noch deutlicher gegen wildernde Hunde ab, wenn er 1962 in seinem Buch “Der Deutsche Spitz”13 schreibt (Zitat)

“Aus diesem Grunde haben die Jäger dem Wolfsspitz ihre Aufmerksamkeit zugewandt und in einzelnen Landesverbänden des DJV wird der Wolfsspitz bereits systematisch gezüchtet. Ursprünglich hatte damit der Jagdgau Ostpreußen unter seinem rührigen Jägermeister Soost begonnen und immer dort, wo ein wildernder Hund erschossen werden mußte, dafür gesorgt, daß der Besitzer billig oder höchstens zu Selbstkosten einen Wolfsspitz bekam.

[…]

Es liegt daher nahe, daß man sich für den Wach- und Schutzdienst oder für den gelegentlichen Hütedienst auf dem ländlichen Anwesen in erster Linie der Hunde annimmt, die häuslich sind, nicht wildern und herumstrolchen und ihre Pflichten daheim gewissenhaft erfüllen. Das ist der Wolfsspitz!”

Ein guter Wachhund muss selbstverständlich bereit sein, sich seinem Herrn zu unterwerfen, aber in dessen Abwesenheit auch selbständig Entscheidungen im Sinne seines Besitzers treffen und mit Nachdruck durchsetzen können. Dementsprechend finden wir im Spitz einen äußerst anhänglichen, aber auch selbstbewussten und manchmal eigensinnigen, zuweilen sogar dickköpfigen Gesellen.

Eindringlinge werden unverzüglich lautstark gemeldet und in der Regel gestellt, bis der Hundebesitzer dazukommt und entscheidet, wie weiter zu verfahren ist.

Während bei den früheren Jagdgesellschaften die Gäste ihre eigene Hundemeute gern mitzubringen pflegten und diese Hunde dementsprechend nicht nur gegenüber anderen Menschen führig sein und mit fremden Hunden zusammen arbeiten mussten, wäre dem Bauern mit einem Wachhund, der auf ein anderes Kommando als das seines Herrn hört, ein rechter Bärendienst erwiesen. Daraus resultiert die Eigenschaft des Spitzes, normalerweise nur auf einen einzigen Herrn, allenfalls noch auf dessen Familienmitglieder zu hören.

Hier findet sich ein sehr deutlicher Unterschied zu vielen heutzutage zum “Wachen” verwendeten Hunden, die das „Wachen“ mehr oder weniger stark erlernen, von ihrer ursprünglichen Verwendung her aber keine züchterische Selektion auf das Wachen als vordringliche Eigenschaft durchlaufen haben. Die meisten dieser Rassen entstanden sehr viel später aus Hüte- und Jagdhunden. Sie haben darum keine so ausgeprägte Reserviertheit gegenüber Fremden wie ein Hund, der bereits seit Jahrhunderten (oder Jahrtausenden?) als Wachhund gezüchtet wurde. Der Spitz differenziert zwar und lässt sich im Beisein seines Herrn meist bereitwillig (manchmal auch gern) von Freunden des Hauses anfassen oder begrüßt sie sogar. Ist sein Herr aber nicht anwesend, wird er auch jeden Freund des Hauses behandeln wie einen Fremden. Das hat nichts mit Falschheit zu tun, die dem Spitz nur allzu gern nachgesagt wird, sondern ist ein Zeichen seiner unbestechlichen Treue gegenüber seinem Herrn!

[Quelle: Britta Schweikl, Autorin des Buches “Der Wolfsspitz/Keeshond“

Leider bekommt ihm diese Treue nicht immer gut, weil sie so manchem ein Dorn im Auge ist:

Besonders erwähnt werden soll an dieser Stelle ein Spitz, der in die Annalen eines der berühmtesten Fälle deutscher Kriminalgeschichte eingegangen ist:

Den Sechsfachmord in Hinterkaifeck.

In der Nacht vom 31. März zum 1. April 1922 wurden auf einem Einödhof im bayrischen Hinterkaifeck 6 Menschen erschlagen. Diese Morde geben bis zum heutigen Tage Rätsel auf – umfangreiche Informationen dazu (von historischen Akten über Tatortfotos, Obduktionsberichten, Zeugenaussagen, Zeitungsartikeln, bis zu Berichten von polizeilichen Projektgruppen u. v. A. m. ) sind auf der oben verlinkten Seite verfügbar (Alternativ).

Auf dem Hof befand sich ein Spitz, der am nächsten Tag völlig verstört und mit Kopfverletzungen aufgefunden wurde. Dieser Hund war bekanntermaßen äußerst wachsam und ließ sich, von einer (!) Ausnahme abgesehen, auch von Fremden nicht anfassen. Leider wurde er aber, was ebenfalls bekannt wurde, über Nacht immer im Stall eingesperrt.

Fazit:

Ein eingesperrter Wachhund ist nutzlos! Weder kann er seinen Besitzer vor Gefahren wirksam warnen, noch schützen!

Das gilt natürlich auch für Hunde, die irgendwo “in der Pampa” auf der Jagd sind. Und Hunde, die ängstlich sind, sich von jedem anfassen oder mit “Leckerli” bestechen lassen, sind definitiv keine Wachhunde! Aus diesem und keinem anderen Grund muss (!!!) ein ordentlicher Spitz lt. Zucht-Standard – und der ist in dieser Hinsicht weder diskutierbar, noch interpretationsfähig – hoftreu, zurückhaltend gegenüber Fremden und frei von Jagdtrieb sein!!!

Wer versucht, einen Spitz zu stehlen, wird im Normalfall keine Freude an ihm haben. Wenn er nicht gerade einen Herrn hatte, der ihn aufs Übelste misshandelt hat, wird er sich innerhalb kürzester Zeit seinen Weg zurück bahnen, notfalls auch unter Einsatz seiner Zähne. Darum sollte ein Spitzbesitzer seinen Hund frühzeitig daran gewöhnen, mit bestimmten anderen Personen auszugehen oder bei ihnen zu bleiben, sonst könnte er bei einem Krankenhausaufenthalt oder Urlaub ohne Hund eine böse Überraschung erleben.

Corkole, Auguste (1822 – 1875), Museum Gent

Deiker, Carl Friedrich (1836 – 1892)

In früheren Zeiten gehörten zu den Einbrechern und Dieben auf den Höfen keineswegs nur Zweibeiner. Auch Ratten, Mäuse, Wiesel, Fuchs und nicht zuletzt streunende Hunde und Katzen, die sich an den Gütern des Bauern gütlich tun wollten, mussten vertrieben oder getötet werden. Deshalb ist der Spitz auch nicht grundsätzlich freundlich gegenüber anderen Hunden. Ihnen gegenüber verhält er sich ebenso zurückhaltend, manchmal auch abweisend, wie fremden Menschen gegenüber. Die deutliche Halskrause und die beim Spitz (außer bei Ruhe, schlechter Laune oder Krankheit) im Normalfall hoch auf den Rücken geringelte buschige Rute signalisieren insbesondere fremden Hunden bereits aus der Ferne, dass sie es mit einem selbstbewussten durchsetzungsfähigen Artgenossen zu tun haben (im Gegensatz zur eingeklemmten Rute eines unterwürfigen Hundes, die seine am After gelegenen Duftdrüsen bedeckt) und machen einen nicht unwesentlichen Anteil seines respekteinflößenden Eindrucks auf wesentlich größere Hunde aus. Außerhalb seines Reviers ignoriert der Spitz andere Hunde vielfach völlig, in seinem Revier hängt es davon ab, ob sie von seinem Herrn „eingeladen“ wurden.

(Anmerkung zum nebenstehenden Bild: Der nicht im eigentlichen Sinne jagende Spitz verfolgt aufgrund seiner stark ausgeprägten Raubzeugschärfe sehr wohl Wildschweine, beispielsweise in Weinbergen, und greift sie auch an!)

Und Gnade Gott dem Hund, der eine zum Hof gehörende Katze oder ein Huhn jagt! Dabei hat der Spitz ein hervorragendes Gedächtnis und wird diesen Eindringling auch nach vielen Jahren noch wiedererkennen und wütend verfolgen!

Was dem Spitz anvertraut wird, ist ähnlich sicher wie in einem Tresor!

Und wenn es sich dabei um “seine” Kinder handelt, kann er zum Höllenhund persönlich mutieren!

Berücksichtigt man die finanzielle Lage der Bauern und Kötter früherer Zeiten, so wird auch klar, dass sie häufig kaum in der Lage waren einen großen Hund oder gar mehrere Hunde zu ernähren.

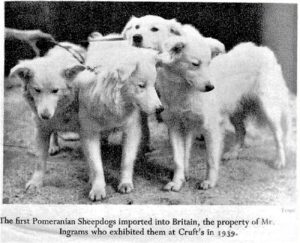

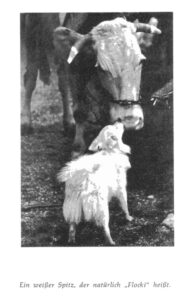

Also musste der Spitz den Bauern auch beim Treiben des Viehs unterstützen. Er durfte dabei in seinen Fähigkeiten keineswegs auf Schafe beschränkt sein (hier ist noch der weiße Pommer´sche Hütespitz zu erwähnen, der als besonders guter Hüter von Schafherden in ganz Europa bekannt und berühmt war und zu den Ahnen des weißen Schäferhundes, aber auch des Shelties u.a.m. zählt), sondern musste auch Rinder oder Schweine treiben können. Da Rinder und Schweine aber durchaus sehr durchsetzungsfähig und selbstbewusst sind, gerade gegenüber dem im Vergleich doch recht kleinen Spitz, musste der Spitz den sogenannten Hackenbiss beherrschen – eine praktisch unabdingbare Fähigkeit zum Hüten dieser Tiere.

Heute beherrschen nur noch sehr wenige alte Hütehund-Rassen diesen Hackenbiss, z.B. der Harzer Fuchs oder der Westerwälder und Siegerländer Kuhhund.

Wer dem Spitz diese Fähigkeit, die ihn eigentlich als sehr alten und vielseitigen Hüte-, bzw. Treibhund auszeichnet, heute als Unart vorwirft, dokumentiert eigentlich nur sein eigenes Unwissen.

Da der Spitz ein äußerst pfiffiges und erfinderisches Kerlchen ist, findet er meist schnell heraus, dass sich dieser Hackenbiss nicht nur zum Treiben vierbeiniger, sondern auch zum Treiben zweibeiniger Rindviecher wunderbar eignet.

So what?

Radierung von J. W. Reyl, 1845

Im englischen Sprachraum werden Hunde, die diesen Hackenbiss zum Hüten, bzw. Treiben dies Viehs einsetzen, auch als “Heeler” (heel = Ferse) bezeichnet. Zu ihnen zählen beispielsweise der Australian Cattle Dog, der Bouvier des Flandres u. a. m.

Ihr Aufgabengebiet ist schwerpunktmäßig das Treiben des Viehs und dessen Schutz (“Treibhunde”!), weshalb sie sämtlich eine nicht zu unterschätzende Raubzeugschärfe zeigen. Entwicklungsgeschichtlich bilden sie den Übergang zwischen Herdenschutzhunden, deren Arbeitsweise eine Variation des Territorialverhaltens darstellt, und den jüngeren (z. B. britischen) Hütehundrassen, deren Hüteverhalten aus einem modifizierten Jagdverhalten resultiert (Brassard et al. 202215).

All diesen Hunden gemeinsam ist eine ungewöhnliche Agilität und Sprungkraft, sowie ihre außerordentliche Durchsetzungsfähigkeit – Eigenschaften, die zu den charakteristischen Fähigkeiten des Deutschen Spitzes gehören!

Mittelspitz, Foto: © T. Klüh

Die unbedingte Treue des Spitzes prädestiniert ihn nicht nur zum zeitweise alleinigen Bewacher eines Hofes. Ebenso gern begleitet er seinen Herrn überall hin, wenn er darf. So hat er in früheren Zeiten auch das fahrende Volk begleitet. Gerade die fliegenden Händler waren froh über diesen wachsamen „kleinen Teufel“ (so wurde er früher oft genannt) oder „Fuhrmannsspitz“, der Diebe fernhielt und mit seinen Kunststückchen mögliche Käufer anlockte. Dabei saß der Spitz manchmal auf dem Kutschbock oder lief neben dem Wagen her.

Der erklärte Lieblingsplatz dieser Spitze aber war meist der Rücken des Zugpferdes, den der sprunggewaltige kleine Kerl direkt vom Boden ansteuerte. Dieser Platz war auch im Winter gemütlich warm und bot ihm den gewünschten Ausblick. Auch heute noch begleitet der Spitz gern Pferd und Wagen und wenn die Pferde es gewohnt sind, sitzt er gern auf ihrem Rücken. Wer den Spitz nicht kennt, wird sich wundern, wie schnell und sprunggewaltig er ist. So mancher Jagdhund kommt da nicht hinterher!

Aris, Großspitz

Foto: © J. Jakob – www.dorfspitz.de

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

4.3 Die Welt im Umbruch

Die Geschichte des Hundes – und damit natürlich auch, oder sogar gerade die unseres Spitzes – ist mit der des Menschen vielfältig und eng verwoben. Und so kommt man nicht umhin, ins eigene Geschichtsbuch zu sehen, wenn man verstehen will, welche verschiedenen Entwicklungen ihre Zucht beeinflusst haben.

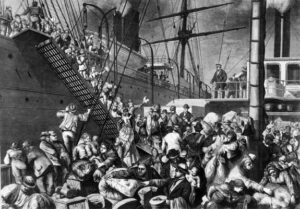

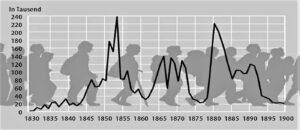

Mit der etwa im 17. Jh. einsetzenden Bewegung der Aufklärung versuchte man die Welt zu verstehen und zu kategorisieren – gut zu sehen bei Buffon oder Carl v. Linné, aber auch im weiteren Verlauf. Klimatisch befand sich Europa am Ende der sog. “kleinen Eiszeit“, die viel Armut über die Bevölkerung gebracht und nun, mit der einsetzenden Industrialisierung zu einer Verschärfung sozialer Widersprüche führte, die in Kombination mit den Gedanken und Ideen der Aufklärung zur Französischen Revolution mit vielen Reformierungen geführt hatte und zunehmende, phasenweise drastische Auswanderungswellen auslöste, die noch bis zum Beginn des 20. Jh. anhielten und aus den verschiedensten alten Zeitungen und Zeitschriften wie der “Gartenlaube” oder der Leipziger, Berliner und anderen “Illustrierten Zeitungen” oder auch einzelnen Flugschriften sehr gut nachvollziehbar sind.

Ölgemälde von Franz Wilhelm Harsewinkel (1796-1872), Westfälisches Landesmuseum Münster

(Karl Emil Mücke, 1847 – 1923)

Im Zuge dieser Auswanderungswellen infolge vieler Glaubenskriege, vordringlich aber Armut und Hunger, gelangten ab etwa 1790 die Spitze mit ihren Besitzern in alle Welt.

Gerade, wenn man noch nicht genau weiß, welche Herausforderungen in dieser neuen unbekannten Welt auf einen warten – mit einem so guten Wachhund zum Schutz der wenigen mitgenommenen Habseligkeiten und vor allem anpassungsfähigen und vielseitigen Begleiter an seiner Seite ist man gut gewappnet! Ratten und Mäuse, von denen sich der bekanntermaßen genügsame Spitz teilweise ernähren konnte, gab es auf den Schiffen in damaliger Zeit mehr als reichlich.

Allein während der zweiten großen Auswanderungswelle in die heutige USA verließen im gesamten 19. Jh. rd. 32 Mio. Menschen Europa mit dem Ziel Amerika, weitere etwa 20 Mio. in andere Teile der Welt.

Zwischen 1805 und 1834 wurden in Hamburg rd. 5 Mio. Emigranten aus Deutschland und umgebenden Ländern registriert – zwischen 1850 und 1870 etwa 2 Mio. Deutsche.

Angesichts solcher Auswandererzahlen insbesondere nach Amerika, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich gerade dort eine besonders große Zahl von Spitzen einfand, die selbstverständlich auch weiter gezüchtet wurden.

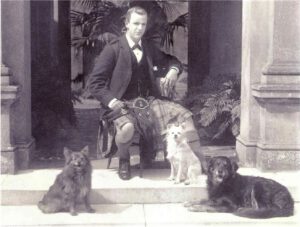

Im Rahmen des britischen Kolonialismus wurden schwerpunktmäßig zwischen 1850 und 1870 von den Briten, teilweise aber auch über die involvierten niederländischen Ost- und West-Indienkompanien, die ihre Arbeitskräfte aus den Niederlanden und Deutschland rekrutierten, große Spitze nach Indien mitgenommen.

Und:

Egal, wohin sein Weg ihn auch führte – in aller Welt hat der Spitz Karriere gemacht!

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

4.3. Auf der Karrierreleiter steil nach oben . . .

Durch seine Gelehrigkeit und Verspieltheit hat sich der kleine Spitz auch in die Salons nicht nur der feinen Damen, sondern auch Herren eingeschlichen, wo er als „Pommer“ die Herzen im Sturm eroberte. Denn so entschlossen der Spitz auch als Wachhund ist, so charmant kann er auch jeden um seine Pfote wickeln. Doch Vorsicht! Sein Charme ist Mittel zum Zweck. Denn was er nicht mit Charme erreicht, das holt er sich auf anderen Wegen. Notfalls stibitzt er auch, was er haben möchte. Nicht umsonst verhaut die Witwe Bolte bei Wilhelm Busch zuerst einmal den Spitz! Nach fast vierzigjähriger Haltung von Spitzen bin ich mir sicher, dass mindestens die Hälfte der geklauten Hühner auf das Konto des Spitzes gehen.

Ein bisschen Humor und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, sollte man also schon mitbringen, wenn man sich so einen raffinierten Kerl ins Haus holt!

Lithografie, „Deutsche Berliner“, signiert

Probedruck, 1856 (A. Gaber (1823 – 1894) nach L. Richter (1803 – 1884), Holzstich, Deutscher Volkskalender für das Jahr 1856

Und so ward der Siegeszug des Spitzengeschlechts nicht mehr zu bremsen, sondern die raffinierten Charmeure bahnten sich vom Misthaufen, Planwagen und Kahn ihren Weg in die Welt der Reichen und Schönen:

(Andrea Landini, 1875-1885)

Schauspieler, Operdiven, Maler, Gelehrte, Geistliche fielen ihnen reihenweise zu Füßen (oder Pfoten?), sie flanierten wie selbstverständlich durch die europäischen Fürstenhäuser und infizierten mit dem “Spitz-Virus”, wer auch immer ihnen vor ihre vorwitzige Nase lief: das englische Königspaar, Prinzessin Ludovika von Bayern, das deutsche Kronprinzenpaar – diese Liste ließe sich noch lang lang fortsetzen…

Und wenn ich oben geschrieben habe “Doch Vorsicht! Sein Charme ist Mittel zum Zweck.”, dann meine ich das mit aller Konsequenz, weil dieser Hund, dem vom Adel das Jagen nicht gestattet wurde, einfach beim Adel einzieht und sich den Braten auf dem Silbertablett servieren lässt!!!

Warum sollte er sich denn eine Pfote abhacken lassen, wenn er die Menschen doch dazu bringen kann, sich sogar darüber zu freuen, wenn sie ihm die gebratenen Täubchen in die Schnute schieben dürfen?

Etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die ersten kleinen Spitze nach England ausgeführt und dort von der aus Mecklenburg stammenden Königin Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, Ehegattin von König George III 1767 an den Earl of Harcourt, der ihren Ehevertrag ausgehandelt hatte, verschenkt.

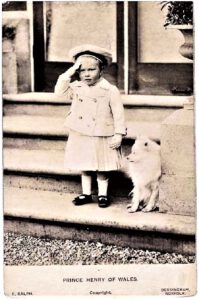

Ihre Enkelin, Königin Victoria und Edward VII wurden von ihren Spitzen auf Schritt und Tritt begleitet und so anvancierte der kleine Kerl schnell zum Liebling der damaligen High-Society, der nun als Pomeranian bezeichnet wurde. Wie auf dem Foto jedoch zweifelsfrei ersichtlich, war dieser Hund allerdings deutlich größer als der heute so bezeichnete Zwergspitz!

Der Grund dafür ist denkbar einfach: Es waren Volpinos!

Man hat zur damaligen Zeit nämlich keineswegs so deutlich zwischen dem kleinen Deutschen Spitz und dem Volpino italiano unterschieden! Und darum muss der heutige Pomeranian im Grunde als Ergebnis einer Vermischung dieser beiden Spitz-Arten gesehen werden!

Irgendeine Ähnlichkeit mit explodierten Sofakissen hatte allerdings keine dieser beiden Hunderassen!

Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

4.4. Der Beginn vereinsmäßiger Zucht

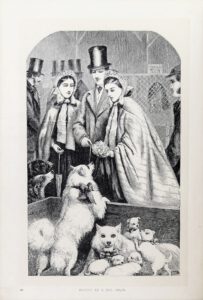

Im viktorianischen England begann die Ära der systematischen Rassehundezucht im heutigen Sinne mit Idealvorstellungen bestimmter Hunde-Varietäten, die dann als Typus in einem Rassestandard niedergelegt wurden (2024 Proschowsky, Helle Friis et al.16).

Dabei wurde mit zunehmender Tendenz das Aussehen eines Tieres als Kriterium, bzw. Ergebnis bestimmter Arbeitsfunktionen wahrgenommen und schließlich auch stellvertretend dafür bewertet, so dass die Tiere entsprechend in ersten Ausstellungen nur nach ihrem Aussehen beurteilt wurden.

Da die Industrialisierung, zumindest für Teile der aufstrebenden Mittelschicht immer mehr Raum für Hobbies und Selbstverwirklichung ließ, wurde die Mensch-Hund-Beziehung immer stärker sentimentalisiert (2009 Wolf, Katja H.17) , aber auch instrumentalisiert, denn sie bot darüber hinaus ideale Möglichkeiten, den eigenen neuen Status zu betonen und zu demonstrieren.

[Im Vordergrund ein Spielzeugspitz]

Gleichzeitig entwickelte sich ein anwachsender wissenschaftlicher Zeitgeist zum Verständnis und der systematischen Kategorisierung der Welt (Forschungsreisen!) und die Entwicklung der Mobilität (Eisenbahn) eröffnete bessere Voraussetzungen zum Abhalten überregionaler Hundeschauen.

Im Jahr 1836 schrieben Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach mit “Der Hund in seinen Haupt- und Neben-Raçen”18 und 1852 William Youatt mit “The Dog” 19 erste ausführlichere Werke zum Hund, 1859 gefolgt von John Henry Walsh mit „The Dog in Health and Disease“ (hier in einer jüngeren Version von 187920 verlinkt), einem weiteren umfassenden Werk über Hunderassen und ihre Standards. Gleichzeitig fanden erste moderne Hundeausstellungen statt, zunächst nur für einzelne Hunderassen – zunehmend aber für weitere Rassen, was schließlich 1873 zur Gründung des Kennel Clubs führte mit Sewallis Shirley als erstem Präsidenten, der grundlegende Prinzipien der Ausstellungsbewertung etablierte.

Da nun das Aussehen immer mehr in den Mittelpunkt rückte, begann man verstärkt, eigene Hunderassen “zu entwerfen”, wie beispielsweise den Papillon.

So wurde der mittlerweile gezüchtete kleine Pommer bereits ungefähr ab dem 18. Jahrhundert häufig in die Rasse der Zwergspaniel eingekreuzt. Aus dieser Kombination entstand schließlich der auch heute noch recht beliebte Papillon, dem der kleine Spitz all seinen Mut, sein Temperament, seine Wachsamkeit und Liebe zur Mäusejagd in die Wiege legte. (In früheren Zeiten waren Mäuse eigentlich in allen, auch den feinsten, Häusern Stammgäste!) Gelegentlich ist es schon vorgekommen, dass aus einer reinrassigen Zwergspitz-Zucht Papillons entstanden sind und umgekehrt – Oops!

Auch in viele andere Hunderassen ging der Spitz ein oder die ganze Rasse geht auf die Spitze zurück, z.B. Sheltie, Welsh Corgis usw.

Weiterlesen . . .

5. Spitze im 20. Jahrhundert: 5.1. Der Beginn der Vereinszucht in Deutschland

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

Bibliografie

Die Angaben mit vorangestellter Jahreszahl beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, die mit vorangestelltem Namen des Autors/der Autoren/Herausgebers auf Bücher und sind unter dem jeweiligen Link zu finden. (Sofern sie nicht ausschließlich käuflich zu erwerben sind!)

Dieses und weiteres Material finden Sie unter: Deutscher Spitz – Infozentrum

- Boswell, James (1764). by Pottle, Frederick A. (Ed,). Boswell on the Grand Tour:Germany and Switzerland (1st ed.). McGraw-Hill, S. 165 ↩︎

- Pfeifer, Wolfgang, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Aufl., Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1993, ISBN 3-423-03358-4 ↩︎

- Schreber, Johann Christian Daniel, Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen, Theil 3, 1778, S. 319 ↩︎

- Fitzinger, Dr. Leopold Joseph, Der Hund und seine Raçen, 1876 ↩︎

- Brasch, Magnus, Vier und zwanzig Abbildungn verschiedener Hunde nach dem Leben gezeichnet, 1789 ↩︎

- 2013 Thalmann, O. et al.,Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest a European Origin of Domestic Dogs ↩︎

- 2016 Wang, Guo-Dong et al., Out of southern East Asia: the natural history of domestic dogs across the world ↩︎

- 2022 Bergström, Anders et al., Grey wolf genomic history reveals a dual ancestry of dogs ↩︎

- 2020 Bergström, Anders et al., Ancient Dog Genomics – Origins and genetic legacy of prehistoric dogs ↩︎

- 2022 Dutrow, Emily V., Serpell, James A., Ostrander, Elaine A. , Canine lineages reveal genetic drivers of dog behavioral diversification ↩︎

- ebenda ↩︎

- ebenda ↩︎

- Hennecke, Joseph, Der Deutsche Spitz, Buchreihe Freund Hund, Bd. 18, herausgegeben unter dem Patronat und im Auftrage des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V. vom Verein für Deutsche Spitze e. V. 1899, Otto Meissners Verlag, Schloß Bleckede an der Elbe, 1962 ↩︎

- Der Deutsche Spitz Nr. 6 (1953), S. 26 ↩︎

- 2022 Brassard, Coline et al., Unexpected morphological diversity in ancient dogs compared to modern relatives ↩︎

- 2024 Proschowsky, Helle Friis et al., A new future for dog breeding ↩︎

- 2009 Wolf, Katja H., „Wir sind einander so vertraut.” – Die Sentimentalisierung der Beziehung , zum Rassehund im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert ↩︎

- Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig, Der Hund in seinen Haupt- und Neben-Raçen, 1836 ↩︎

- Youatt, William, The Dog, 1852 ↩︎

- Walsh, John Henry (Pseudonym Stonehenge), The Dog in Health and Disease. 1879 ↩︎