Inhalt

- 5.3. Die Nachkriegszeit

- 5.4. Von der Vervielfältigung der Varietäten (oder: Die Plutimikation nach Pippi L.)

- 5.5. Quo vadis – Deutscher Spitz?

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

5.3. Die Nachkriegszeit

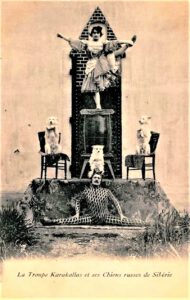

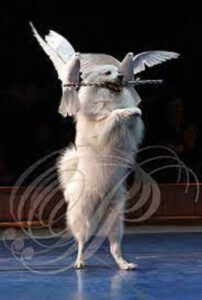

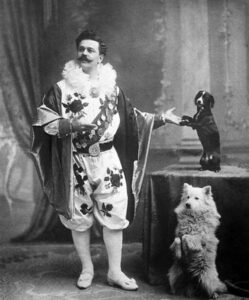

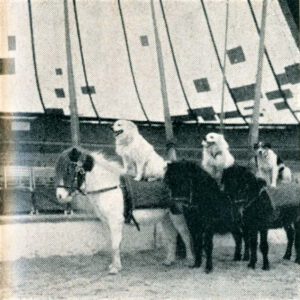

Seine außerordentliche Neugier und Gelehrigkeit, sowie sein sicheres Auftreten brachten den Spitz auch in die Zirkus-Manege. Gerade im kleinen Wander-Zirkus saß das Geld nie locker und so war dieser Hansdampf-in-allen-Gassen mehr als willkommen. Er hielt nicht nur die Ratten und Mäuse kurz, die sich in jeder Tierhaltung gern und schnell einfinden, und ernährte sich teilweise davon, sondern schreckte gleichzeitig Diebe ab und machte auch als Artist eine gute Figur. Diese Kombination war natürlich ausgesprochen preiswert. Sein Kollege, der Pudel, war zwar weniger dickköpfig, vergaß aber über die Kunststückchen nur allzu gern einmal seine anderen Aufgaben.

In meiner eigenen Kindheit gab es noch viele solcher winzigen Zirkusse, die z. B. aus einem Pony, einem Esel, einem oder zwei Äffchen, drei Spitzen oder Pudeln, ein bis zwei Schlangen und einigen Tauben bestanden. Dazu führten die Mitglieder der Zirkusfamilie einige Akrobatiknummern und Zauberkunststücke auf, es gab eine Clown-Nummer und ein Spiel für uns Kinder zum Mitmachen.

Mit Reichtum waren die wahrlich nicht gesegnet!

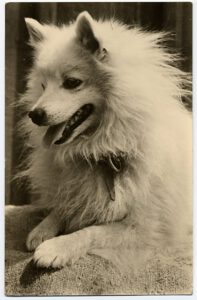

(1 Spitz und 2 Samojeden)

Gerade wenn man Kinder hat, die gern mit dem Hund spielen (wobei ihnen der Unterschied zwischen einem Spielzeug und einem Spielgefährten klar sein sollte!) und ihm Kunststückchen beibringen wollen, ist der Spitz unglaublich begeisterungsfähig. Aber auch für Erwachsene, die gern Agility oder Dogdancing mit ihrem Hund machen möchten, ist der sehr temperamentvolle Spitz bestens geeignet.

Spitze im Zirkus!1

Hört den Tusch ihr der Kapelle

Sehet das Zelt, die Lichterhelle

Lauscht dem Trab der edlen Pferde

Auf dem Rücken die Hundeherde.

Über dem geharkten Sande

Jagd vielleicht Indianerbande

Cowboys reiten, Schüsse krachen

Fahrradkünste, Clowns – und Lachen.

Berberlöwen, weiße Spitze

Reitend auf dem Rücken sitzen –

In der Runde die Parade

Zeigen sie es uns gerade.

Wie das Publikum am Ende

Den Artisten Beifall spendet.

Sensationen, prickelnd schwere

Das ist Zirkus-Atmosphäre.

Johe

(Ansichtskarte “Der Agitator”, Russland um 1912)

So schneidig und selbstbewusst der Spitz nach außen hin auch ist, unter der rauhen Schale steckt ein weicher Kern! Seinem Herrn gegenüber ist er zart besaitet und er würde alles tun, um seinem Herrn zu gefallen. Diese Schwäche macht ihn gut erziehbar. Dennoch braucht dieser selbstbewusste Hund auch einen selbstbewussten und konsequenten Herrn! Dann kann er wie Butter zerfließen. Bei inkonsequenter Haltung dagegen macht der Spitz schnell, was er will und setzt seinen Dickkopf durch. Ich habe schon Kleinspitze erlebt, die schlecht geführt waren und eine ganze Familie von 5 Erwachsenen „strammstehen“ ließen und Großspitze, die in Nullkommanix die Führung eines 12-köpfigen Rudels verschiedener großer Hunde (Riesenschnauzer, Schäferhunde, Molosser usw.) an sich gerissen haben!

Das dichte lange Fell des Spitzes machte ihn zu allen Zeiten wetterfest. Dabei ist es ausgesprochen pflegeleicht und schmutzabweisend. Außerhalb des Fellwechsels reicht es bei den meisten Spitzen völlig aus, sie einmal wöchentlich oder alle 14 Tage zu bürsten. (Ich selbst bürste meine Hunde meist nur einmal im Monat und sie sehen dabei trotzdem immer sehr gepflegt aus) Baden sollte man einen Spitz nur in Ausnahmefällen. Selbst dicke Schlammbäder fallen nach dem Trocknen ab, sobald der Spitz sich schüttelt.

Und wenn ich rd. 40 Jahre Erfahrung mit Spitzen zusammenfassen will, dann muss ich sagen, dass Spitze einfach unbeschreiblich pflegeleichte, clevere und unbestechliche Charakterköpfe sind, die im Kreise ihrer eigenen Familie für jeden Streich zu haben und immer für eine Überraschung gut sind!

5.3.1. “Who is who” und “Wer kommt wo her”?

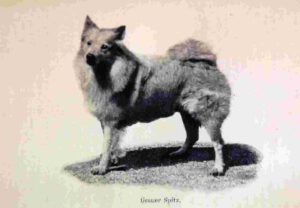

Spitze gab es in zwei Größenschlägen: groß (30 – 45 cm und darüber) und klein (nicht über 4 kg)2. Bei Beiden waren seit jeher verschiedene Farbschläge vorhanden. Es gab sie in weiß, schwarz, grau (blau), braun, orangerot, gescheckt und isabell.

Die Farbbezeichnung “isabell” wird zurückgeführt auf das Hemd der Infantin Isabella Clara Eugenia von Spanien, die gelobte, ihr ursprünglich weißes Hemd nicht eher zu wechseln, als bis ihr Ehemann, der Erzherzog Albrecht VII von Habsburg, von der Belagerung Ostendes zurück sei. Da die Belagerung 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage dauerte, kann sich wohl jeder lebhaft vorstellen, welche Farbe ihr Hemd hinterher gehabt haben mag!

Während die Farbe bei den kleinen Spitzen keine besondere Bedeutung hatte, hatten die großen Spitze je nach Farbe unterschiedliche Verbreitungsgebiete und Eigenschaften. Das liegt nicht daran, dass bestimmte Eigenschaften genetisch an die Farbe gekoppelt wären, sondern in der unterschiedlichen Verwendung der Hunde.

5.3.1.1. Der weiße Riese

Der große weiße Spitz hatte sein Verbreitungsgebiet hauptsächlich im nord- und mitteldeutschen Raum. Er war ein typischer Bewacher des Hofes und wurde sehr stark zum Hüten von Schafherden eingesetzt (der Pommer´sche Hütespitz gehörte insbesondere in seine Ahnenreihe). Wie schon erwähnt, ist die weiße Farbe für einen Hütehund von besonderer Bedeutung, weil er so leicht auch auf große Entfernung und im Dunkeln vom Wolf unterschieden werden kann. Der weiße Spitz und seine Spielart, der isabellfarbene Spitz, ist im Normalfall nicht ganz so cholerisch wie seine schwarzen Vettern.

(ZB-Nr. 299), Bes. Ad. Weyand, Neunkirchen, Bez. Trier, 1905

Ansichtskarte – Weißer Großspitz

In meiner Kindheit gehörte vor allen Dingen der große weiße Spitz allerorten noch zum ganz normalen Stadtbild . . .

[Foto: © M. Salzmann]

[Foto: © M. Salzmann]

(© Stadtarchiv Karlsruhe, Bildarchiv Schlesiger 1968)

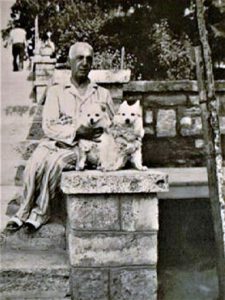

In den 1950er/1960er Jahren ein ganz normaler Anblick:

Fast in jedem 2. oder 3. Haus gab es einen Spitz, der unangeleint war, die Kinder zur Schule brachte, das Herrchen nach der Arbeit vom Bus abholte, sein Frauchen beim Einkauf begleitete und ansonsten seinen Wachposten vor dem Haus, im Hof oder vor dem Hühnerstall einnahm! Ganz ohne Kommando, ohne Leckerli oder sonst etwas – es war für Mensch und Spitz einfach eine Selbstverständlichkeit! Und dass das „Begriffeln“ fremder (!) Hunde bei diesen meist unerwünscht ist und bei einem selbst ebenso unerwünschte Folgen haben kann, gehörte zum Grundwissen jedes Kindes!

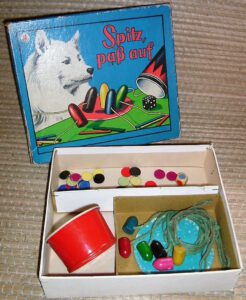

[Foto: © M. Salzmann]

Der Spitz wird seit tausenden von Jahren gemalt, karikiert, geschnitzt, gesägt, modelliert und in Stein gemeißelt, in Gedichten, Geschichten, Liedern und Fotos verewigt und hat seine Alltagstauglichkeit wohl unter Beweis gestellt wie kaum ein Anderer – und ganz besonders als bester Freund der Kinder! Über ihn wurden Bücher geschrieben, nach ihm wurden Spiele benannt und es wurden Schmuckstücke mit seinem Abbild verziert.

Der Spitz war unser Salz in der Suppe!

Das Entscheidende waren nie irgendwelche schicken Pokale oder Ahnentafeln (er wurde auch ohne Papiere rasserein gezüchtet, weil niemand auf seine hervorragenden Eigenschaften freiwillig verzichtet hätte!), sondern in allererster Linie sein unverwechselbarer Charakter als nicht jagender und geflügelfrommer unbestechlicher Wächter mit enormem Durchsetzungsvermögen und seinen Lieben gegenüber unsäglicher Charmeur!

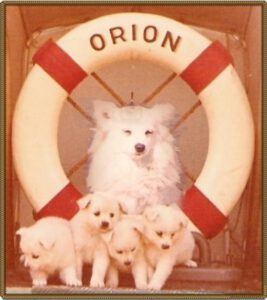

Schneller Minensucher ,,Orion”, 1963

Und, wie schon seit alters her, haben Spitze auch bis in die 1970er Jahre noch die Seeleute auf den Schiffen begleitet – ihnen ist unter der Rubrik „Literatur (Erzählungen, Gedichte usw.)“, eine eigene Seite gewidmet: Bord-Spitze.

Landungsboot ,,Salamander”, 1968

Schulfregatte ,,Hipper”, 1962

In diesen Farbschlag werden seit einigen Jahren aus den USA importierte American Eskimo Dogs eingekreuzt, die zwar im Ursprung auf den Deutschen Großspitz zurückgehen, aber inzwischen diverse Einkreuzungen anderer Hunderassen über sich ergehen lassen mussten. Diese Hunde haben insbesondere eine vollkommen andere Fellstruktur und -qualität. Dennoch werden sie vom Verein für Deutsche Spitze “der Einfachheit halber” zu Deutschen Großspitzen umgeschrieben, obwohl es keine sind. Vernünftiger wäre es gewesen, sie als “American Eskimo Dogs” zu belassen, aber eine gezielte und wohlüberlegte Einkreuzung zu erlauben.

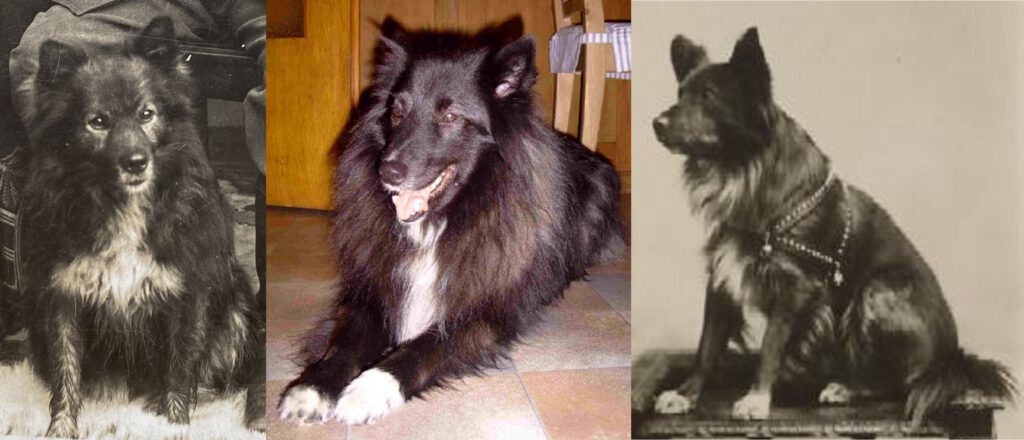

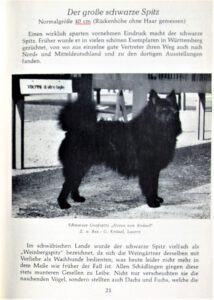

5.3.1.2. Big Black is beautiful

Die schwarzen Großspitze waren vor allem in den süddeutschen Weinanbaugebieten stark verbreitet. Tagsüber bewachten sie den Hof und nachts wurden sie in die Weinberge geschickt. Darum wurden die schwarzen Großspitze früher vielfach als Weinberg- oder Rebspitze bezeichnet. Zu den wichtigsten Räubern in Weinbergen aber gehören Wildschweine, die heute als die gefährlichsten einheimischen Tiere angesehen werden müssen. Wildschweine sind nicht nur für Hunde prinzipiell lebensgefährliche Gegner. Dazu muss man anmerken, dass ein großer Hund aufgrund seiner eigenen Masse gegenüber einem kleinen insofern im Nachteil ist, dass ein kleinerer Hund wesentlich flinker und wendiger ist. Speziell in Weinbergen kann der Spitz schnell mal zwischen den Reben hindurch huschen. Nicht nur seine mittlere Größe, sondern auch sein schwarzes dichtes Fell bieten ihm im Dunkeln guten Schutz vor den gefährlichen Hauern der Wildschweine. Der schwarze Großspitz ist aufgrund seiner Arbeit in den Weinbergen der wohl schneidigste.

Da er insbesondere um Mannheim herum gern in einer von den dort anlegenden Frachtkähnen vielfach mitgebrachten geringfügig kleineren Ausgabe (heute am ehesten vergleichbar mit dem schwarzen Mittelspitz) gezüchtet wurde, nannte man ihn auch „Mannheimer Spitz“.3

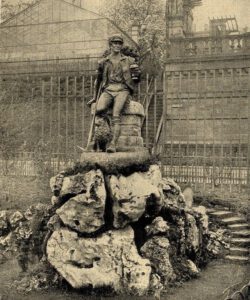

Vor unserem Urban aber sitzt sein unzertrennlicher Gefährte, ein Hund, der bekannte „Wengerterspitz“. [Zitat aus: Württembergische Bauzeitung, 07.05.1904, S. 155]

vor dem Stuttgarter Wilhelmspalais (© Hermann-Christian Zimmerle, 1991)

Seit 1991 spaziert Wilhelm II wieder mit seinen Spitzen vor dem Palais durch den Park und seit 1994 hört am Pragsattel der Spitz dem „Häberle und Pfleiderer“ andächtig beim „Schwätze“ zu…

Nachdem das 1904 von Adolf Fremd errichtete Urbandenkmal im 2. Weltkrieg als Metallspende eingeschmolzen worden war, fühlten sich die Stuttgarter offenbar so ganz ohne Spitz in ihrer Stadt auch nicht wohl. Und so haben sie den treuen Kerl gleich in zwei neuen Denkmälern verewigt.

(ZB-Nr. 333, WT.: 02.02.1905)

Bes.: Kunibert Scharke, Z.: TA Teutschbein

In Westfalen waren ursprünglich hauptsächlich weiße Großspitze und Wolfsspitze beheimatet. Während des 30jährigen Krieges (1618 – 1648) aber und später auch durch Fuhrleute gelangten schwarze Großspitze dort hin. Schnell erkannten die Bauern die Vorzüge des schwarzen Gesellen und so kreuzten sie die Hunde, um sie in Westfalen zu erhalten, immer wieder in ihre Wolfsspitze ein. Aus diesem Grunde sind die schwarzen Großspitze im ländlichen Westfalen bis in die heutige Zeit als “Schwarzer Wolfsspitz” bekannt und begehrt.

(Als ich nach Susannes Tod auf der Suche nach einem jungen schwarzen Großspitz auf unzähligen westfälischen Höfen angerufen hatte, von denen ich wusste, dass dort einmal welche waren, haben mich viele Bauern gebeten, ihnen auch wieder einen „schwarzen Wolf“ zu besorgen und ich kann nicht mehr zählen, wie oft mir beim Spaziergang auf dem Lande Bauern über den halben Acker eilig entgegengelaufen kamen und mir meine Spitze von der Leine weg abkaufen wollten.)

Deutlich erkennbar die für diesen sehr massiven Landschlag typische Kombination aus graugewolkter Unterwolle und schwarzem Deckhaar, tw. mit weißen Abzeichen. Wenn der Hund ruhig ist und das Fell trocken, sieht er fast ganz schwarz aus – wird das Fell feucht oder ist der Hund in Bewegung, sieht man die Unterwolle.durchschimmern.

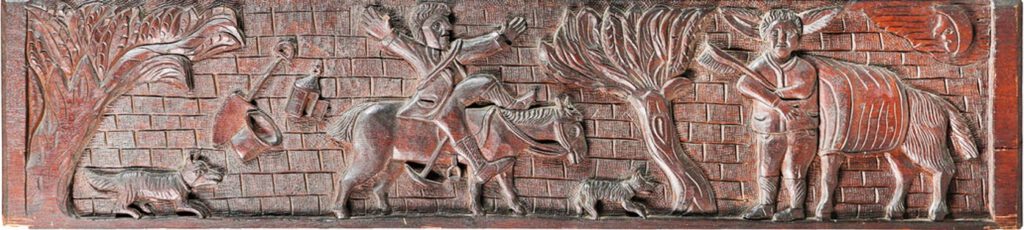

Aus dieser Zeit sind bei einzelnen sehr alten noch erhaltenen Höfen, Ackerbürgerhäusern und Gebäuden z.B. in Türbalken außer dem Erbauungsjahr und einem um Gottes Schutz bittenden Spruch auch Wolfsangeln als Zeichen der Wehrhaftigkeit (wurde, außer in Wappen und Ähnlichem, verboten wegen des Missbrauchs dieses Zeichens durch die Nationalsozialisten) und ein eingeschnitzter Spitz zu finden.

Auch gibt es vereinzelte Schnitzereien, die einen Kiepenkerl (der typische westfälische Händler mit “Kiepe” auf dem Rücken) in Begleitung eines großen Spitzes zeigen. Es gibt allerdings in Breyall, einem Stadtteil von Nettetal im Kreis Viersen (an der niederländischen Grenze), eine Skulptur vom Kiepenkerl.

(das scheint wirklich ein zähes altes Luder zu sein!)

Naja, bisschen Schwund ist immer…

Leider auch dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen ist dieses schöne

Relief einer deutschen Bauernfamilie mit Spitz

(Portal der früheren Rheinischen Landesgenossenschaftskasse zu Köln)

Aber auch die Westfalen wussten bestens, dass der Spitz weit mehr kann, als Bauernhöfe und Kiepenkerle zu bewachen und beschützen. Nachdem 1871 der Viehtrieb (Rinder) in der Bochumer Innenstadt endgültig endete, ließen sie dem letzten Kuhhirten und seinem „Schäferhund“, der nichts Anderes war, als ein großer Spitz, am 29. Mai 1908 auf dem damaligen Marktplatz am Rande der Bochumer Altstadt das Kuhhirten-Denkmal von August Schmiemann errichten. Ebenso, wie auch das Stuttgarter Urbandenkmal, wurde es Anfang der 1940er Jahre als Metallspende eingeschmolzen.

1962 wurde dann vom Bildhauer Walter Kruse nach der alten Gips-Vorlage ein geringfügig kleineres neues Denkmal angefertigt. Dieses befindet sich heute in unmittelbarer Nähe zum alten, das nur wenige Meter entfernt gestanden hat, in der Bongardstraße.

auf dem Sternplatz in Lüdenscheid, seit dem 3. April 1981 (Waldemar Wien)

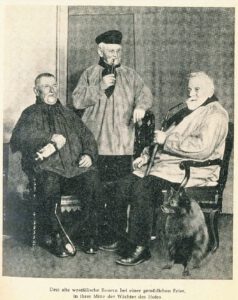

Im Märkischen Kreis steht seit 1981 der gemütliche Onkel Willi mit Zigarre und Spitz vor seiner früheren Stammkneipe auf dem Lüdenscheider Sternplatz.

Eine echte Katastrophe war es, als sein Spitz Felix angefahren wurde und das Bein gebrochen hatte…

Westfalenpost vom 16.11.2011: Onkel Willi steht ohne Felix da

© Foto: WR

Eine Spielart des schwarzen Großspitzes, der immer schon seltene graue Spitz, galt als noch schärfer und wurde gern zur Bärenjagd in Russland und Sibirien verwandt. Dort hat er die Bären nicht im eigentlichen Sinne gejagt, sondern gestellt und verbellt, so dass sein Herr den Hund samt Bären leicht auffinden konnte. Der dabei entscheidende Faktor ist nicht Jagdtrieb, sondern Raubzeugschärfe!

Zu den Fragen, die der “graue Spitz” aufwirft, hat sich inzwischen Interessantes ergeben – siehe hier!

Definitiv wurden insbesondere im Zeitraum um 1900 herum auch verstärkt sog. blaue Spitze gezüchtet. Diese blaue Färbung entsteht, wenn die Hunde reinerbig (!) den sog. Dilute- oder Verdünnungs-Faktor tragen. Dieser führt zwar bei gemischterbigem Auftreten zu keinerlei Problemen, bei Reinerbigkeit jedoch entwickelt sich in vielen Fällen die sog. Black Skin Disease (BSD), auch als CDA oder Alopecia X bezeichnet. Die damit verbundenen Probleme wurden jedoch von den damaligen Züchtern immer wieder kleingeredet und im Laufe der Zeit dann immer wieder regelrecht „vergessen“. Erst in neuerer Zeit konnte durch die Entwicklung der Molekulargenetik diese Erkrankung weitgehend beforscht werden4 und die Zuchtstrategien wurden dahingehend verändert, dass von seriösen Züchtern heute keine blauen Spitze mehr gezüchtet werden.

Es hat aber neben den „blauen“ Spitzen ganz offensichtlich graue Spitze gegeben, bei denen die graue Fellfarbe nicht auf einen Dilutefaktor zurückzuführen war, sondern eher dem Grau des Wolfsspitzes entsprochen haben soll – jedoch ohne die für den Wolfsspitz typische Wolkung und Maske. Leider ist über sie nur extrem wenig überliefert. (Kommt Zeit – kommt noch mehr Wissen…)

Der graue Spitz ist also nicht zu verwechseln mit dem Wolfsspitz, der nicht nur eine Maske hat (die in früheren Zeiten noch wesentlich ausgeprägter war als bei den meisten heutigen Wolfsspitzen), sondern auch vom gesamten Behaarungstyp, Figur und Kopf ein vollkommen anderes Exterieur hat.

5.3.1.3. Die Auferstehung der braunen und andersfarbigen Großspitze

Der braune Spitz war ebenfalls vor allem im süddeutschen Raum verbreitet. Er galt lange Zeit als ausgestorben. Allerdings gibt es inzwischen Rückzüchtungen aus braunem Mittelspitz und schwarzem Großspitz (Der Größenschlag des heutigen Mittelspitzes kann im Ursprung ohnehin überwiegend dem früheren großen Spitz zugeordnet werden) im Jahr 2007, sowie im Jahr 2011 den ersten braunen Großspitz, der durch Rückkreuzung auch aus den schwarzen Großspitzen gezüchtet werden konnte.

Der aktuelle Anteil der braunen Großspitze an der Gesamtpopulation ist allerdings nach wie vor sehr gering!

Der orangerote Großspitz war hauptsächlich in Westfalen und Norddeutschland verbreitet und wurde ursprünglich auch durchaus gezüchtet, jedoch verschwand diese schöne Farbe bei den großen Spitzen, zumindest in der vereinsmäßigen Zucht, bereits zur Mitte des 20. Jh. – außerhalb der Vereine konnte ich diesen schönen alten Rüden aber noch finden.

Im Hunsrück hielt man den Spitz früher gern zusammen mit dem Hovawart im „Dream-Team“. Auch dieser sehr alte Hofwächter, denn nichts anderes bedeutet sein Name, konnte nur durch Rückkreuzungen vor dem Aussterben bewahrt werden.

© M. Putzer

Seit einigen Jahren existieren auch wieder sehr schöne andersfarbige Spitze! Anfangs wurden sie lediglich in den Vereinen außerhalb des VDH gezüchtet, weil man dort – aus Gründen der besseren genetischen “Durchmischung” und Auffrischung – keine so rigorosen Vorgaben zur Farbverpaarung oder auch Verpaarungen zwischen Groß- und Wolfsspitz in die Zuchtordnung aufgenommen hatte.

Nachdem allerdings im Verein für Deutsche Spitze (VDH) die Möglichkeiten der farbübergreifenden Verpaarung, z. B. Schwarz-Weiß-Verpaarung, gelockert wurde, fallen auch dort wieder gescheckte Spitze, obwohl deren Anblick für manch “eingefleischten Farbreinzüchter” möglicherweise noch etwas gewöhnungsbedürftig zu sein scheint. Die Einsicht, dass farbübergreifende Verpaarung zwangsläufig aber neben reinfarbigen Nachkommen auch gescheckte und andersfarbige Nachkommenschaft bringen kann und die damit beabsichtigte Auffrischung des Erbgutes durch Zuchtausschluss der so gezüchteten Hunde am Ende zumindest teilweise ins Leere läuft, scheint allerdings um sich zu greifen.

Sicherlich gab und gibt es auch tw. immer noch Unterschiede im Wesen der unterschiedlichen altfarbenen Varietäten großer Spitze, die auf diese Weise verlorengehen könnten. Andererseits muss man sich angesichts der desolaten genetischen Situation wohl die Frage stellen, wie wichtig und einschneidend diese Ausdünnung von Reinfarben und Charaktereigenschaften im Vergleich zu schweren Inzuchtschäden oder gar dem Aussterben der großen Spitze zu bewerten ist.

Natürlich kann man darüber unterschiedlicher Meinung sein und ich kann, logischerweise, nur meine eigene Ansicht zu diesem Punkt wiedergeben.

Zur Farbreinheit, also rein schwarz, weiß oder braun, denke ich, dass diese Farben in der heutigen Zeit schlichtweg – relativ – bedeutungslos geworden sind. Denn auch wenn es mittlerweile in Deutschland wieder Wölfe gibt, so kenne ich niemanden, der seinen weißen Spitz zum Schutz einer Schafsherde gegen Wolfsangriffe einsetzt – ein oder mehrere weitaus massivere Herdenschutzhunde leisten da wohl bessere Dienste. Die Weinbauern nutzen auch keine großen Schwarzen mehr zum Schutz ihrer Reben – nach diversen Rücksprachen mit Winzern habe ich erstaunt festgestellt, dass viele von ihnen nicht einmal mehr wissen, dass das in früheren Zeiten mal schwarze Großspitze erledigt haben…

Das häufig vorgebrachte Argument, dass die sog. Altfarben der Großspitze, also weiß, schwarz und braun, durch farbübergreifende Zucht verlorengingen oder “verwischt” würden, war ja schon 1957/58 ausschlaggebend für die damalige Einführung der Farbreinzucht.5 Und schon damals reagierte das Ausland zu Recht mit Unverständnis darauf.

Auch aus genetischer Sicht ist das nicht nachvollziehbar (Fellfarben sind nämlich keine Wasserfarben), selbst, wenn es natürlich klare Unterschiede in der Dominanz der farbgenetischen Konstellationen gibt. Aber daraus resultiert lediglich, dass das Auftreten bestimmter Farben mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu erwarten ist.

Im Klartext: Wenn man die Gesamtzahl der gezüchteten Spitze durch solche Zuchtvorgaben so drastisch reduziert wie in der Vergangenheit, sinkt logischerweise auch der jeweilige Anteil der einzelnen Farben ebenso drastisch. Nämlich bis zum Verschwinden.

Oder – umgekehrt: Je größer die Anzahl der gezüchteten Hunde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die selteneren Farben auftreten. Der Grund ist denkbar einfach: Bei den seltener auftretenden Farben ist auch der Genpool der Tiere kleiner.

1818 (Christian Wilhelm Karl Kehrer, 1770 – 1869)

Wenn ich beispielsweise nur 5 braune Großspitze habe und dann ausschließlich diese miteinander anpaare, wird es – für jeden leicht nachvollziehbar – sehr schnell inzüchtig und ich bin mit meiner Zucht am Ende (wogegen sich Hundesamenbanken durchaus als nützliche Hilfe erweisen können. Wenn man sie denn auch nutzt.). Lasse ich aber farbübergreifende Verpaarung zu, so habe ich kein (oder zumindest ein geringeres) Problem mit Inzuchtdepression und eine kalkulierbare Wahrscheinlichkeit für das erneute Auftreten dieser Fellfarbe.

Genau das wird auch deutlich, wenn man sich die Mühe macht, die Geschichte der vereinsmäßigen Zucht vernünftig aufzuarbeiten.

Vielleicht sollte man sich – hier und da – neben der Beschäftigung mit grundlegenden Fragen der Genetik auch damit etwas öfter mal beschäftigen…

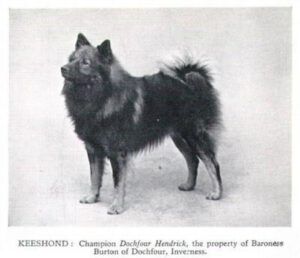

5.3.1.4. Der Wolfsspitz und der Keeshond

Eine spezielle, eigene Gruppe der Deutschen Spitze bilden die Wolfsspitze. Sie waren ursprünglich mit den übrigen Deutschen Spitzen im Prinzip nicht nah verwandt. Sowohl ihr von den anderen Varietäten des Spitzes abweichendes Exterieur (größer, andere Fellfarbe und -struktur mit größerer Tendenz zum Filzen), als auch ihr vergleichsweise etwas moderateres Temperament legen am ehesten eine frühe Varität z. B. der Laika, des Jämthundes o. Ä., evtl. auch (aus archäozoologischer Sicht) etwas spätere Ausgliederung aus den archaischen Herdenschützern, wie z. B. den Kaukasiern, nahe. (Warten wir’s ab, was uns da die Wissenschaft möglicherweise noch liefert!)

Soweit aus alten Zuchtbüchern ersichtlich ist, wurden zu Beginn der vereinsmäßigen Zucht und bis 1965 Groß- und Wolfsspitze auch immer wieder verpaart. So konnte der Genpool beider großen Spitzvarietäten vor allzu großen Verlusten bewahrt werden. Seit etlichen Jahren werden die Wolfsspitze zur Blutauffrischung insbesondere im osteuropäischen Raum in die Rasse der Großspitze vereinzelt wieder gezielt eingekreuzt (im Prinzip wurde allerdings nur die früher auch in Deutschland übliche Zuchtpraxis beibehalten), während der Deutsche Verein für Deutsche Spitze dies nicht genehmigt. In der Zucht außerhalb des VDH wird dies jedoch praktiziert und auch, wenn die so gezüchteten Welpen sicherlich nicht voll und ganz den Vorgaben des FCI-Standards entsprechen mögen, so ist dies als Maßnahme gegen weitere genetische Verarmung sicherlich sinnvoll. Auch bei dem in Westfalen nach wie vor existierenden Landschlag des sog. “schwarzen Wolfsspitzes” ist das ja der Fall. Übergangsphasen bei derartigen Auskreuzungen sind logischerweise zu erwarten.

Den Wolfsspitzen fehlt im Normalfall, ebenso wie auch den anderen Deutschen Spitzen der Jagdtrieb, jedoch haben sie eine völlig andere Fellstruktur als die anderen Deutschen Spitze (s. o.). Ihr Haarkleid ist noch dicker und die Unterwolle nicht ganz so glatt (sieht vergrößert eher aus wie gekreppt). Sie waren noch bis vor 20 Jahren die größten unserer einheimischen Spitze (ursprünglich bis 60 cm) und im Temperament um Einiges ruhiger. Wer darum glaubt, der Wolfsspitz sei eine “vierbeinige Schlaftablette”, der irrt gewaltig. Er hat nur eine “etwas längere Zündschnur” als ein Großspitz und ist sich seiner Größe und Wirkung sehr bewusst. Sein Auftreten könnte man gut charakterisieren mit dem Ausspruch “In der Ruhe liegt die Kraft!”. In puncto Wachsamkeit und Durchsetzungsvermögen, aber auch Temperament steht er den Anderen in Nichts nach.

Aus: DDS 20, 1958.

Nach vielen Auseinandersetzungen mit ausländischen Spitzvereinen lockerte der Verein für Deutsche Spitze auf Druck der FCI den Zuchtstandard dahingehend, dass die bis dahin eigenständige Gruppe der ursprünglich niederländischen, schwerpunktmäßig aber in Großbritannien und den USA im Erscheinungsbild stark veränderten, Keeshonden integriert wurde.

Er würde in den heutigen Ausstellungen wohl keinen Blumentopf mehr gewinnen!

Bis etwa zur Mitte des letzten Jahrhunderts unterschieden sich die Keeshonden nicht sehr von den Deutschen Wolfsspitzen. Unter dem Einfluss ausländischer Züchter veränderte sich das Exterieur zusehends. Die auffälligsten Veränderungen betrafen Größe und Fellfülle, aber auch Kopfform, das Verhältnis der Körperlänge zur Körperhöhe, Farbgebung usw. veränderten sich.

hinten v.l.n.r.: Ch. Hagedorn, Jemima, Busta of Hyver, Ch. Furstin, Dorcas, Prestbury Greta

vorn v.l.n.r.: Ch Halunke und Gijsbrecht

Zum Vergleich: frühere, in Deutschland gezogene und exportierte, Wolfsspitze:

Gegenüberstellung der auseinanderdriftenden Entwicklungen

Entwicklung der Keeshonden – außerhalb Deutschlands

Entwicklung der Deutschen Wolfsspitzlinien

Nicht alle Freunde des Wolfsspitzes sind über diese Regelung wirklich glücklich, zumal über die Einzucht der Keeshonden auch die bei diesen verbreitete Fehlfunktion der Schilddrüse in die vorher zwar kleine, aber noch relativ gesunde Population der Wolfsspitze importiert wurde. Auch die Farbgebung der früher kräftig gefärbten Wolfsspitze verblasst zusehends. Wo vorher kräftige fast schwarze Masken und Marken waren, teilweise mit dunkelbraunem (in der vereinsmäßigen Zucht aus unerfindlichen Gründen auch verpöntem) Einschlag, fehlt der braune Einschlag heute völlig, die Farben tendieren zur Kombination schmutzigweiß mit hellgrau. Wo vorher ein Wolfsspitz mit 46 cm Stockmaß als “Mickerling” galt, gilt er jetzt als Riese. Die neuerdings angezüchteten Fellmassen speziell beim Wolfsspitz lassen mich eher an Qualzucht denken als an einen pflegeleichten Begleiter. (Sorry – ich persönlich habe da immer die Assoziation zu zu heiß gewaschener Wäsche, die aus der Form geraten/eingelaufen ist und die Farbe ist raus)

Aus dem ehemals imposanten und respekteinflößenden Hofwächter ist – dank Rassezucht im VDH – inzwischen ein kleines, hüpfendes Wollknäuel geworden. Nur sehr selten noch sieht man einen der wundervollen, nach altem Muster gezüchteten, Hofwächter. Da speziell auf dem Land der Wolfsspitz, im Gegensatz zum Großspitz, noch sehr verbreitet war und ist, hätte man möglicherweise besser daran getan, zur Erweiterung des kleinen Genpools die Zuchtzulassung von gesunden Hunden ohne Papiere zu vereinfachen und sie verstärkt als Registertiere in die Zucht einzubeziehen.

Die Vergangenheit kann man bekanntlich nicht ändern. Aber vielleicht könnte man als standardgebendes Land in den Keeshond-Linien zumindest auf moderatere Zucht drängen, sofern die Hunde beispielsweise unter dem Dachverband der FCI gezüchtet werden – wie definiert sich diese Rolle denn sonst?

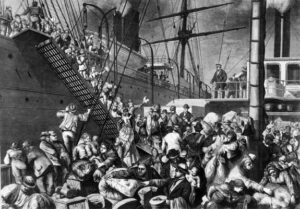

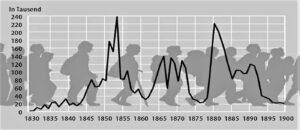

5.3.2. Die “Auslandsaktivitäten” des Deutschen Spitzes

Im Zuge mehrerer Auswanderungswellen infolge vieler Glaubenskriege, vordringlich aber Armut und Hunger, gelangten ab etwa 1790 die Spitze, die, wie zu allen Zeiten, nicht nur als Wachhunde, sondern auch als sehr genügsame und besonders vielseitige Hunde von ihren Besitzern hoch geschätzt waren und daher gern mitgenommen wurden, mit diesen zusammen in alle Welt.

Allein während der zweiten großen Auswanderungswelle in die USA verließen im gesamten 19. Jh. rd. 32 Mio. Menschen Europa in Richtung USA, weitere etwa 20 Mio. in andere Teile der Welt.

(In der Zeit zwischen 1805 und 1834 allein über Hamburg rd. 5 Mio. Menschen aus Deutschland und umgebenden Ländern, zwischen 1850 und 1870 etwa 2 Mio. Deutsche)

5.3.2.1. Der American Eskimo Dog

Angesichts solcher Auswandererzahlen insbesondere nach Amerika, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich gerade dort eine besonders große Zahl von Spitzen einfand, die selbstverständlich auch weiter gezüchtet wurden.

Durch seine ausgeprägte Wachsamkeit, sein “loses Maul” und sein tw. aufbrausendes Wesen geriet der Spitz natürlich besonders leicht unter Verdacht, tollwütig zu sein, wie eine entsprechende US-amerikanische Massenhysterie der 1870er/1880er Jahre drastisch verdeutlicht, die den Deutschen Spitz in Verruf brachte. Denn die erste Tollwut-Impfung wurde erst 1885 von Louis Pasteur entwickelt. 6

Anfang des 20. Jh. kochte dann die Stimmung in den USA aufgrund des 1. Weltkrieges hoch und es entstand eine ausgesprochen Deutschland-feindliche Meinung in der Öffentlichkeit, weshalb man den Spitz, auf den man als Hund und unbestechlichen Begleiter natürlich nicht mehr verzichten wollte, in der Folgezeit mehrfach umbenannte.

Sicherlich wurden auch bei den American Eskimo Dogs, wie in allen anderen Teilen der Welt – einschließlich Deutschland (!!!) – hier und da vereinzelt andere Hunde eingezüchtet. Genau so und nicht anders wurden zu allen Zeiten Hunderassen gezüchtet und auch entwickelt! Das ist kein Manko!

Heute heißt dieser Nachfahr unserer Deutschen Spitze American Eskimo Dog und wird in den Farben weiß, weiß mit biscuit/cream, sowie biscuit/cream und drei Größenschlägen gezüchtet:

- Standard 36–48 cm

- Miniature 28–38 cm

- Toy: Rüden unter 30 cm, Hündinnen unter 28 cm

Der American Eskimo Dog, oft abgekürzt als AED, wird seit 1994 als eigenständige Rasse anerkannt vom American Kennel Club (AKC) – Standard AKC – und seit 1913 vom United Kennel Club (UKC) – Standard UKC – während er von der FCI als Variante des Deutschen Spitzes betrachtet wird. (Die zeitlichen Diskrepanzen entstanden durch die mehrfache Umbenennung.)

Eine dezidierte und sachlich sehr gut recherchierte Arbeit zur Geschichte der AED findet sich hier (Ich muss ja nicht das Rad neu erfinden…):

Die Rückführung des American Eskimo Dog

5.3.2.2. Der Japanspitz

Der genaue Weg des Spitzes nach Japan lässt sich heute nur noch lückenhaft nachvollziehen.

Vermutlich um 1920 brachten Auswanderer zunächst über Sibirien und Nord-Ost-China den Deutschen Spitz nach Japan. Nachdem er 1921 auf einer Hundeausstellung in Tokio das erste Mal offiziell vorgeführt wurde, sollte die Rasse in Japan weitergezüchtet und zu einer eigenständigen japanischen Rasse verändert werden. Dazu wurden Großspitze aus der ganzen Welt nach Japan importiert – selbstverständlich auch aus Deutschland. Diese Importe hielten noch bis in die 1970er Jahre an, wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich ist.

Die Spitze, die am ehesten den Vorstellungen der Züchter entsprachen, wurden ausgewählt, um mit ihnen, vermutlich auch unter Einkreuzung anderweitiger spitzartiger Hunderassen, die im asiatischen Bereich weit verbreitet und beliebt sind, weiter zu züchten.

1948 wurde vom Japan Kennel Club (JKC) (ein einheitlicher Standard für diese Hunderasse festgelegt, die als reiner Begleithund mit einer Größe von 30 bis 38 cm Schulterhöhe und einem etwas längeren Rücken reinfarben weiß gezüchtet werden.

1973 gelangten sie wieder zurück nach Euroa und werden seit 1990 hier weiter gezüchtet. Der Japan-Spitz wurde 1997 endgültig durch die FCI anerkannt.

5.3.2.3. Der Indische Spitz

Im Rahmen des britischen Kolonialismus wurden schwerpunktmäßig zwischen 1850 und 1870 von den Briten, teilweise aber auch über die involvierten niederländischen Ost- und West-Indienkompanien, die ihre Arbeitskräfte aus den Niederlanden und Deutschland rekrutierten, große Spitze nach Indien mitgenommen.

Diese Spitze wurden von den in Indien niedergelassenen Züchtern unter Berücksichtigung/Erhaltung ihrer Arbeitseigenschaften durch vereinzelte vorsichtige Einkreuzung dortiger Pariahunde an das indische Klima angepasst und als “Indischer Spitz” weitergezüchtet.

Aufgrund restriktiver Einfuhrbestimmungen der indischen Regierung in den 1980er und 1990er Jahren waren ausländische Importhunde kaum zu bekommen und so wandte sich die indische Bevölkerung verstärkt einheimischen und lokalen Hunderassen zu, zu denen der Indische Spitz mittlerweile zählte. Ausgelöst durch eine beliebte Romantic Comedy entstand 1994 ein regelrechter “Run” auf den Indischen Spitz.

Heute werden die Hunde vielfach auf dem Land als Wachhunde eingesetzt, erfreuen sich aber wegen ihrer Genügsamkeit, enormen Anpassungsfähigkeit, hohen Intelligenz und einfachen Pflege auch in städtischer Umgebung größter Beliebtheit.

Der Indische Spitz wird vorwiegend in einer langhaarigen, seltener einer kurzhaarigen Variante und in den ursprünglich auch hier verbreiteten zwei Größenschlägen

- klein: 20/22 – 25cm und

- groß: 35 – 45cm

gezüchtet, hauptsächlich reinfarben weiß, vereinzelt aber auch in braun und schwarz, sehr selten gescheckt (der gescheckte Spitz wird als Fehlfarbe angesehen)

Vom lokalen indischen Zuchtverband KCI (Kennel Club of India) ist der Indische Spitz als eigenständige Rasse anerkannt.

Eine recht gute Rassebeschreibung – allerdings auf Englisch – findet man hier.

Von der FCI wird der Indische Spitz – ebenso wie auch der American Eskimo Dog – als eigenständige Rasse nicht anerkannt.

5.4. Von der Vervielfältigung der Varietäten

oder

Die Plutimikation nach Pippi L.

Nachdem der Verein für Deutsche Spitze bereits verschiedene Farbschläge (z. B. isabell, orange und gescheckt) des großen Spitzes aus nicht nachvollzienbaren Gründen 1958 aus seinem Standard ausgeklammert und die Farbreinzucht eingeführt hatte, wurden, damit auf Ausstellungen mehr Pokale vergeben werden konnten, auch die Größenschläge weiter aufgeteilt in insgesamt vier verschiedene Größen: Zwerg- und Kleinspitz (1974), Mittel- und Großspitz (1969), die auch untereinander nicht mehr verpaart werden durften.

Welcher dieser Hunde gehört in welchen Größenschlag?

(Tipp für die ganz Schlauen, die jetzt auf meinen Seiten suchen gehen: Der 2. Hund in der Reihe ist NICHT mein Griepto!)

Dies führte logischerweise zu einer weiteren Verkleinerung des genetischen Pools der einzelnen Varietäten (“Genetischer Flaschenhals – wir kommen!”). Durch akribisches Ausklammern von Hunden mit Abzeichen, die aber unleugbar im Genmaterial der Spitze verankert sind, aus der Zucht, verarmte der Genpool der großen Spitze so weit, dass die kläglichen Überreste verschiedener Farbschläge inzwischen fast sämtlich miteinander verwandt sind und aufgrund enger und zum Dogma erhobener Zuchtbestimmungen eine Auskreuzung kaum möglich ist.

Ein besonders interessanter Aspekt zeigt sich, wenn man den Rassestandard für Spitze aus dem Jahr 1998 einmal etwas genauer unter die Lupe nimmt. Da lauteten die Größeneinteilungen:

- Großspitz: 46 cm ± 4 cm

- Mittelspitz: 34 cm ± 4 cm

- Kleinspitz: 26 cm ± 3 cm

- Zwergspitz/Pomeranian: 20 cm ± 2 cm

Das Problem an dieser Einteilung war, dass sich Lücken ergaben. Zwischen Zwerg- und Kleinspitzen gab es eine Lücke von einem Zentimeter. Mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen. Beachtet man aber die Gesamtgröße der Hunde und setzt diesen einen Zentimeter ins Verhältnis dazu, dann sieht es schon anders aus. Dazu kommen Mess-Ungenauigkeiten. Mir sind beispielsweise bei den Großspitzen Mess-Unterschiede von bis zu 5 Zentimetern bekannt! (Wobei ich durchaus im Hinterkopf habe, dass es nicht immer so einfach ist, einen Hund zu messen – ja nachdem, wie er gerade steht oder wie dicht das Fell ist usw.)

Zwischen Klein- und Mittelspitzen ergab sich bei diesem Standard ebenfalls ein Zentimeter und zwischen Mittel- und Großspitzen waren es sogar 4 Zentimeter.

Das wirklich Dumme daran war, dass diese dickköpfigen Hunde sich einfach nicht an den Standard halten wollten und die Haltung des Spitzvereines in solchen Fällen ausgemachter Sturheit seitens der Hunde war eindeutig.

Anekdotisch will ich hier mal einen Disput zwischen mir und dem früheren Zuchtwart Erwin Rönnpagel (Wolfsspitzzwinger “vom Kamener Kreuz”) sinngemäß wiedergeben, als ich ihm vorschlug, meine damalige Spitzin Susanne als Registerhündin aufzunehmen, da ja auch damals schon fast keine schwarzen Großspitze mehr existierten.

Großspitze sollten auch zu der Zeit (1987) bereits 42 cm groß sein und das war Susanne. Nun hatte sie am Kinn und an den vorderen Zehenspitzen je eine winzige weiße Stippe und dazu einen haarfeinen weißen Streifen auf der Brust. (Sie sah so aus, als hätte sie mit den Pfotenspitzen in einer Milchschüssel gestanden und sich beim Schlabbern der Milch etwas bekleckert.) Das wertete der Zuchtwart Rönnpagel dann dahingehend aus, dass man eine solche Farbgebung bei Mittelspitzen zwar tolerieren könne, aber für einen Mittelspitz sei Susanne ja zu groß. Von der Größe her könne das zwar mit einem Großspitz verglichen werden, aber schwarze Großspitze mit weißen Abzeichen gäbe es ja nicht. Und daraus schloss er dann messerscharf, dass Susanne überhaupt kein Spitz sei…

Das Ergebnis derartiger Bewertungen von Hunden traf natürlich keineswegs nur Hunde wie meine Susanne, sondern auch Spitze, die es wagten, sich bei ihrem Größenwachstum an das in früheren Zeiten übliche “Gardemaß” für große Spitze zu halten und das lag in etwa bei 40 cm Rückenhöhe (siehe nebenstehende Abbildungen!). Sie waren also zu groß für Mittelspitze und zu klein für Großspitze – und somit waren sie einfach überhaupt keine Spitze mehr! (Ich hatte sie im ersten Forum für Spitze dann mal “Zwischen-Spitze” getauft…) Und da es eben das vorher allgemein übliche Maß für die großen Spitze war, war die Anzahl der davon betroffenen Hunde entsprechend groß! Ebenso, wie auch die Auswirkungen auf die Zuchtpopulation.

Zuerst züchtet man also Spitze ohne enge Farbvorgaben, führt dann die Farbreinzucht ein und über Nacht sind alle bis dahin guten Zuchttiere mit irgendeinem kleinen Fleckchen keine Spitze mehr. Anschließend teilt man die Größen so ein, dass die vorher als optimal geltende Größe vollkommen aus dem neuen Standard herausfällt und erneut ist ein großer Teil der “bis gestern” noch optimalen Zuchthunde quasi “Ausschuss”!

Eigentlich hätte man daraufhin nur noch den Zuchtstandard dahingehend ändern müssen, dass Spitze ab sofort kurzhaarig sein sollten – dann hätte man auch den kläglichen Rest der Zuchtpopulation als Mischlinge ins Tierheim geben können…

“Konsequenz” ist eben, wenn man auch einen Holzweg bis zum Ende geht.

Man darf sich nicht durch die vom Verein für Deutsche Spitze angegebene zunehmende Anzahl der Großspitze täuschen lassen. Speziell bei den Großspitzen unterscheiden sich viele Tiere genetisch kaum mehr als Klone. Die Folge ist eine zunehmende Degeneration (Probleme der Welpen beim Aufstellen der Ohren, sog. Deckfaulheit der Rüden, häufigeres “Leerbleiben” der Hündinnen beim Decken, kleinere Würfe, Futtermittelintoleranzen, sowie diverse andere dezentere Veränderungen) und Inzuchtdepression (eine meiner eigenen Hündinnen hatte schwerste Inzuchtschäden!).

Und “Ja”, es lassen sich für all diese “Erscheinungen” immer auch andere Gründe finden, die mir gern von Züchtern aufgezählt werden. Es ist nicht so, dass ich all diese Gründe nicht kennen würde. Entscheidend ist aber das Gesamtbild und die Summe der Probleme!

Bei uns in Westfalen pflegt man in solchen Fällen gern zu sagen “Ach so! Und der Bauer ist also nicht deshalb im Dorfteich ertrunken, weil er etwa nicht schwimmen konnte, sondern weil er die blaue Badehose anhatte – mit der grünen wäre das nicht passiert!” 😉

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass es um 1900 eine Spitzpopulation gab, die aus, im Grunde, zwei Varietäten bestand (Die Wolfsspitze wurden zwar als solche benannt, gehörten aber züchterisch zu den “großen Spitzen”), die nicht in der Form scharf voneinander abgegrenzt waren, dass eine Verpaarung untereinander durch Zuchtvorschriften strikt ausgeschlossen war. Diese Hundepopulation war, soweit aus der Geschichte (Zuchtzahlen des Vereins für Deutsche Spitze, aber auch vereinsunabhängige Verbreitung der Hunderasse allgemein, nachgewiesen durch zahllose Zeitdokumente wie Fotos usw.) ermittelbar ist, verhältnismäßig gesund. Ca. 120 Jahre später finden wir eine Population, die aus zugegebenermaßen rein subjektivem Empfinden (aber ich vermute, damit keineswegs allein zu stehen) erheblich zurückgegangen ist. Für die Richtigkeit dieses subjektiven Gefühls spricht, dass Spitze in der Bevölkerung noch vor 50 Jahren praktisch jedem bekannt waren und auch das allgemeine Stadtbild bestimmten – heute dagegen vielen Menschen völlig unbekannt und nach wie vor selten anzutreffen sind.

Diese wenigen Hunde verteilen sich auf 5 verschiedene Varietäten in unterschiedlichen Farbschlägen, die, je nach Vereinszugehörigkeit der Züchter, nur unter Schwierigkeiten oder überhaupt nicht untereinander verpaart werden dürfen.

Rechnet man die einzelnen Zuchtpopulationen nur anhand des FCI-Standards – eine gewisse Ungenauigkeit wegen abweichender Zuchtstandards der sog. Dissidenzvereine nehme ich mal inkauf – zusammen, so erhält man folgendes Bild:

- Wolfsspitze: 1 Farbschlag

- Großspitz: 3 Farbschläge

- Mittel-, Klein- und Zwergspitz: je 6 Farbschläge

Das sind 22 voneinander differenzierte Zuchtpopulationen, die sich noch einmal aufteilen auf den Verein für Deutsche Spitze (VDH) und die sog. Dissidenzvereine, da die Verpaarung dieser Hunde untereinander insbesondere vom VfDSp stark reglementiert ist.

Zwar können Hunde aus diesen Vereinen auch dann zur Zucht mit VDH-Hündinnen zugelassen werden, wenn der Besitzer nicht VDH-Mitglied ist – Voraussetzung dafür ist ein sog. Beratervertrag. Allerdings erlöschen Zuchtzulassung und Beratervertrag, wenn ein so zugelassener Rüde beispielsweise eine nicht dem VDH zugehörige Hündin deckt. Eine substanziierte Begründung dafür ist mir zumindest nicht bekannt (Abnutzung des…?) – der Verweis auf Vereinsvorgaben kann wohl nicht als wirklich triftiger Grund betrachtet werden. Wenn unwiderlegbare kynologische, bzw. veterinärmedizinische oder populationsgenetische Gründe die Unsinnigkeit solcher Zuchtordnungen belegen, müssen sie geändert werden. Von einem Zuchtverein, der sich selbst in der Öffentlichkeit als das kynologische Nonplusultra und Garant für züchterisches Qualitäts-Management darstellt, darf man das wohl erwarten.

Daher muss für die Praxis die Anzahl der Zuchtpopulationen noch einmal auf 44 verdoppelt werden (Zwischen den verschiedenen sog. Dissidenzvereinen ist eine Diffusion von Züchtern/Zuchttieren zum Glück i. d. R. rel. unproblematisch, sonst müsste es ja noch weiter aufgeteilt werden!)

Zusätzliche, allerdings sinnvolle und wichtige, Einschränkungen zur Zucht ergeben sich aus gesundheitlichen Aspekten, wie beispielsweise die Vorgabe, bei Trägern bestimmter Merkmale nur mit merkmalsfreien Tieren zu verpaaren.

Die Zahlen der Datenbank für Deutsche Spitze (All diejenigen Züchter, die ihre Welpen dort nicht angeben und dadurch vernünftige populationsgenetische Auswertungen erschweren/verhindern, sollten vielleicht gelegentlich mal ihr züchterisches Selbstverständnis und Verantwortungsbewusstsein überdenken!) ergeben für Deutschland folgende Wurfzahlen für alle Deutschen Spitze

- für das Jahr 2020: 549 Welpen

- für das Jahr 2021: 632 Welpen

- für das Jahr 2022: 372 Welpen

- für das Jahr 2023: 292 Welpen

die also auf diese 44 Zuchtpopulationen zu verteilen wären. Ohne genaue Untersuchung zur tatsächlichen Verteilung der Zahlen auf bestimmte Varietäten, Größen-, Farbschläge – also rein statistisch betrachtet – ergeben sich also je Zuchtpopulation durchschnittlich

- für das Jahr 2020: 12,5 Welpen

- für das Jahr 2021: 14,4 Welpen

- für das Jahr 2022: 8,5 Welpen

- für das Jahr 2023: 6,6 Welpen (= ca. 1 Wurf/Jahr!)

Abgesehen von diesen allgemein rückläufigen Zahlen, muss man sich wohl die Frage stellen, ob diese Vervielfältigung von Zuchtpopulationen in Anbetracht populationsgenetischer (und keineswegs neuer) Erkenntnisse vertretbar ist. Die Tatsache, dass im VfDSp (VDH) inzwischen auch unter bestimmten Voraussetzungen eine Verpaarung unter zwei verschiedenen Größenschlägen zulässig ist, ist sicherlich gegenüber der vorherigen strikten Abgrenzung schon ein Fortschritt – ausreichend ist es aber bei Weitem nicht!

Hinzu kommen eine Vielzahl von “Grabenkämpfen” zwischen Züchtern von “Wolfsspitzen alten Schlages” und Wolfsspitzzüchtern, denen das ziemlich “wurscht” ist, Züchtern von “reinfarbigen” und “bunten” Spitzen, Züchtern von Spitzen mit und ohne Jagdtrieb, unterschiedliche Zuchtrichtungen bei den kleinen Varietäten und, last, but not least, Züchtern, die von einer absoluten “Reinzucht” der Spitze ohne jedwede Einzucht genetischen “Fremdmaterials” träumen (gestützt auf diverse Laboruntersuchungen zur Frage der Rasse-Reinheit der Hunde, z. B. bei Embark oder Feragen) und offensichtlich nicht nur dringenden Schulungsbedarf zur Populationsgenetik hätten, sondern dabei auch vollkommen vergessen (oder verdrängen?), wie Hunderassen überhaupt entstanden sind!

Und all diese Grüppchen weigern sich, ihre Hunde mit den Hunden der jeweils anderen zu verpaaren, während gleichzeitig manche einwandfreien (und für viel Geld untersuchten!!!) Deckrüden seit über 10 Jahren ohne Nachkommen vor sich “hindümpeln” (kann man sich den Verzicht auf deren Erbgut tatsächlich leisten?) und der Rüde einer Zuchtwartin (!!!) innerhalb nur weniger Jahre 181 Nachkommen zeugt, für die der Begriff “Zuchtlenkung” offensichtlich ein Fremdwort aus einer fernen Galaxie ist.

Wenn man “Zucht” definiert als “Denken und Handeln in Populationen und Generationen”, dann ist das jedenfalls keine Zucht!

2 x 3 macht 4

Widdewiddewitt

und Drei macht Neune !!

5.5. Quo vadis – Deutscher Spitz?

In der Zwischenzeit hat auch an einigen Stellen ein Umdenken stattgefunden.

Selbstverständlich gibt es und gab es auch in früheren Zeiten im VfDSP (VDH) Züchter, die sich um gesunde Zucht bemüht haben und es auch immer noch tun! Und wo sie früher meist kein Gehör fanden für ihre Vorschläge zur Veränderung der Zucht, kommt langsam, aber sicher ein wenig Bewegung in die Sache, denn durch die Tatsache, dass immer mehr Züchter diesem großen Verein den Rücken kehren und in der sog. Dissidenz züchten, wird deutlich, dass Selektionsdruck keineswegs nur auf rein biologischer Ebene entstehen kann!

Ein Problem dabei ist sicherlich, dass ein solcher Verein sich auch allzu leicht selbst im Wege stehen kann, weil allein die Größe und Vielzahl von Entscheidungs- und Verwaltungsebenen fast (aber eben nur fast!) zwangsläufig zu einer gewissen Erstarrung führt, die einen zeitnahen flexiblen Umgang mit derartigen Problemen erschwert.

Da haben es kleinere Zuchtvereine sicherlich leichter!

Vielleicht muss sich die Spitz-Abteilung im VDH aber einfach nur noch weiter “gesund-schrumpfen”, um das hinzubekommen…

Dazu kommt, dass die vereinsmäßige Zucht von Spitzen außerhalb des VDH noch keine lange Tradition hat, der man sich verpflichtet fühlen müsste. Traditionen können Vorteile haben, weil sie einen wichtigen Erfahrungsschatz repräsentieren. Sie können aber auch nachteilig sein, wenn man zu sehr an ihnen “klebt” und dadurch einen längst überfälligen Paradigmenwechsel verpasst, damit aus “Umdenken” auch “Umlenken” werden kann.

E fructu cognoscitu arbor (Alte lateinische Weisheit) – An seiner Frucht erkennt man den Baum.

Die Verwischung charakterlicher Unterschiede zwischen den großen Varietäten des Deutschen Spitzes halte ich für weitaus akzeptabler und kalkulierbarer als die Einkreuzung weiterer jagender ausländischer Spitze, weil insbesondere Verhalten – und dazu ist Jagdtrieb natürlich zu rechnen – nachweislich nicht nur auf genetischer Ebene rassespezifisch7 und hochgradig erblich ist, sondern auch zu – ebenfalls nachweisbaren – Veränderungen der neuronalen Architektur8 führt (stark verkürzt und vereinfacht – auf deutsch), gleichzeitig aber aufgrund der Komplexität durch allgemein übliche züchterische Methodik kaum einzugrenzen, geschweige denn zu bearbeiten ist. Erschwert wird dies noch dadurch, dass viele Züchter nicht offen (genug) mit dem Jagdtrieb eigener Hunde umgehen, insbesondere der Hündinnen, die die Nachzucht ja prägen! Die tragende und in dieser Hinsicht auch leider sehr weitreichende Rolle epigenetischer Vererbung9, d. h. transgenerationaler Weitergabe von Eigenschaften, die von den Elterntieren über Erziehung und Ausbildung (z. B. jagdassoziierter Beschäftigungen) erworben wurden10, ist offenbar ebenso unbekannt wie die Tatsache, dass bei Kreuzungszucht das Exterieur des Kreuzungstieres eine weitaus geringere Rolle spielt als rassespezifische Wesens-Eigenschaften und -Fähigkeiten (während vom eingekreuzten Dalmatiner nach 3 bis 4 Generationen fast nichts oder gar nichts mehr zu sehen ist, kämpft man gegen eingeschleppten Jagdtrieb nämlich selbst nach 20 Generationen noch an!). Ich sehe diesbezüglich dringenden Handlungs- und vor Allem Schulungs-/Ausbildungsbedarf zu den Themen Epi- und Populationsgenetik, schwerpunktmäßig Heritabilität, durch die Zuchtvereine, bzw. entsprechend versierte und engagierte (!!!) Zucht- und Hauptzuchtwarte.

Ein weiterer sehr wichtiger Gesichtspunkt, der mit dem Wissensdefizit zur Epigenetik und Heritabilität von Verhalten Hand in Hand geht, ist die Thematik der rassespezifischen Haltung, Erziehung und Ausbildung der Hunde, da die hier bei den Zuchttieren gemachten Fehler den zentralen Punkt für die anschließende Vererbung unerwünschten Jagdverhaltens bilden!

Dass Hundehaltung und -ausbildung sehr wohl rassespezifisch ist und sein muss, weil auch Verhalten stammesgeschichtlich und damit rassespezifisch genetisch unterschiedlich determiniert ist11, ist nicht nur für jeden Zuchtverband eine Selbstverständlichkeit, in dem Gebrauchshunde gezüchtet werden (und zu denen gehören insbesondere die großen Spitze definitiv) – selbst bei dem internationalen Dachverband Fédération Cynologique Internationale (FCI) ist diese Tatsache bestens bekannt. Und da dauert es bekanntlich schon sehr lange, bis solche Informationen mal den Weg durch die Instanzen schaffen.

Bei der FCI sind daher aus gutem Grund auch keineswegs nur Rassestandards hinterlegt, sondern darüber hinaus z. B. Powerpoint-Präsentationen und Filme zur rassespezifischen Ausbildung der einzelnen Hunderassen! Zumindest dann, wenn ein entsprechend engagierter Zuchtverein im jeweiligen Standard-gebenden und die Rasse betreuenden Heimatland sie erstellt.

Und da findet man solche Informationen sogar zum Peruanischen Nackthund! Für den Deutschen Spitz sucht man allerdings vergebens…

Auch der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) hat offenbar die Wichtigkeit rassespezifischer Informationen und Wesensmerkmale erkannt – leider wohl nur im Hinblick auf deren Vermarktungswert (Zitat):

“Ahnentafeln, auf denen das VDH-Logo aufgedruckt ist, haben einen hohen Stellenwert bei allen Liebhabern von Hunden mit rassespezifischen Eigenschaften und relativ vorhersagbaren Entwicklungspotentialen.” (unter Pkt. 2, Abs. 3)

Traurig, aber wahr!

Das Ergebnis ist, dass es inzwischen ein fast unüberschaubares Heer von Spitzbesitzern und auch -züchtern gibt, die entweder aus eigener Unwissenheit oder aus ihrer Not, nicht standardgerechte Spitze mit Jagdtrieb zu haben, eine Tugend zu machen versuchen, indem sie den Leuten suggerieren, wie schön es doch sei, mit ihrem Spitz jagdaffinen Hobbies wie dem Mantrailing nachzugehen! Dass, und wie sehr sie das Problem dadurch verschlimmern, ist ihnen ganz offensichtlich nicht einmal ansatzweise klar!

Die Rolle von Hundeschulen, die sich eine goldene Nase daran verdienen, den Neu-Hundebesitzern solch hanebüchenen Unfug zu vermitteln, dass alle Hunde sich gleich verhalten würden und man mit dem richtigen Leckerli in der Hand die Welt verändern könne („Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt“), darf man bei diesem ganzen Desaster selbstverständlich weder verschweigen oder unterschätzen.

Das sind Fakten, die die Ausbreitung des für den Deutschen Spitz unerwünschten und aus gutem Grund nicht standardgemäßen Jagdtriebes immens befeuern und denen in erster Linie durch adäquate Ausbildung der Züchter dringend gegengesteuert werden muss!

Brauchen wir den Spitz 2.0?

Sicherlich muss man in der Hundezucht auch veränderten Umweltbedingungen Rechnung tragen. Beim (großen) Spitz ist das in allererster Linie die Tatsache, dass, wie oben bereits ausgeführt, bestimmte Arbeitsleistungen, für die er gezüchtet wurde, schlichtweg entfallen sind. Gleichzeitig haben sich die Umweltbedingungen dahingehend verändert, dass die Sensibilität gegenüber Beißunfällen stark angestiegen ist.

Da gerade der Jagdtrieb durch bestimmte Verhaltensweisen des ganz normalen täglichen Lebens getriggert wird (schnelle Bewegungen: Joggen, Kinderspiel etc), spielt er eine besondere Rolle im Zusammenhang mit Bissverletzungen, die insbesondere bei Kindern hauptsächlich den Kopf- und Gesichtsbereich betreffen.12 Dabei wird ein Beutereiz gesetzt, der eine automatisierte Verhaltenskaskade nach sich zieht. Dieses Reiz-Reaktionsmuster selbst ist weder erziehungsabhängig, noch von Aggressivität getragen. Die einzig entscheidenden Voraussetzungen zur Auslösung dieses reflektorischen Verhaltens sind das Vorhandensein eines aktiven (oder auch ursprünglich inaktiven, aber durch falsche Haltung aktivierten) Jagdtriebes und des Auslöse- oder Beutereizes. Es ist völlig unabhängig von der Frage, ob der Hund kinderlieb ist.

Hat man aber durch falsche Haltung und Erziehung beim Spitz den bis dahin über Jahrtausende hinweg inaktivierten Jagdtrieb erst einmal aktiviert, so läuft diese sog. Jagdkaskade auch bei ihm unwiderruflich ab – die Büchse de Pandora ist geöffnet!. Dagegen hilft dann auch kein sog. “Anti-Jagdtraining” mehr, denn die Jagdkaskade gehört zum angeborenen Primärverhalten. Einmal aktiviert findet das Jagdverhalten – nachweislich! – über epigenetische Prozesse unmittelbaren Eingang ins Erbgut und ist dann i. d. R. bereits ab der nächsten Generation wieder hochgradig erblich!

Ein großer Spitz ohne Jagdtrieb passt auch in unsere heutige Umwelt mit einer, im Vergleich zu früher, wesentlich höheren Bevölkerungsdichte daher weit besser als ein jagender Hund, weil er nicht mit Beuteverhalten auf Jogger oder spielende und herumlaufende Kinder reagiert, sondern mit Gelassenheit! Seine Zurückhaltung gegenüber fremden Menschen ist ebenfalls vorteilhaft in einer Gesellschaft, in der mittlerweile relativ viele Menschen Angst vor Hunden haben und sich von einem zurückhaltenden Hund nicht bedrängt fühlen, dessen Verhalten sie falsch oder gar nicht (mehr) verstehen.

Der Spitz braucht also überhaupt keine Modernisierung!

Warum sollte man eine in so hohem Maße sozialverträgliche Hunderasse einem passageren und für ein paar Jahre regelrecht viral gehenden Hobby wie dem Mantrailing opfern und dafür auf all die Vorteile dieser Rasse verzichten?

Mit gezielten Züchterschulungen und ein wenig transparenterem Umgang mit Jagdtrieb und anderen Problemen, sowie der Erkenntnis, dass die Vergangenheit nicht zu ändern ist, man aber aus ihr lernen kann, kann man, wenn man wirklich will, auf der Basis der aktuellen Situation und ihrer wissenschaftlich fundierten Bewertung auch einen Schulterschluss der Züchter erreichen und zu gemeinsamen wirklich sinnvollen Prioritäten, sowie ziel- und zukunfts-gerichteten Zuchtstrategien finden, statt verpassten Chancen hinterherzujammern, an völlig überholten Vergangenheits-orientierten Dogmen kleben zu bleiben und nicht nur sich gegenseitig, sondern vor allem unseren Hunden das Leben schwer zu machen!

- Welchen Sinn macht es, sich an der Frage abzuarbeiten, ob in der ohnehin nicht überprüften, aber schick abgestempelten Ahnentafel eines Hundes der “Firma XY” fünf Generationen zuvor ein grün-gelb karierter Blaubeerpfannkuchen mit rosa Tupfen eingetragen ist, wenn vor mir ein vitaler wesensfester Spitzerich mit gut zu pflegendem Fell steht?

- Welchen Sinn macht es, standardmäßig einen genetischen Fingerabdruck von jedem Zuchthund zu verlangen, wenn man ihn nicht standardmäßig zur Überprüfung der Abstammung nutzt? (Eine nicht überprüfte Ahnentafel taugt sowieso allenfalls zum Grill-Anzünder – völlig egal, welches Logo und wessen Stempel darauf ist!)

- Welchen Sinn macht es, farbübergreifende Verpaarung zu erlauben, wenn man die aus diesen Verpaarungen gefallenen gescheckten Welpen nicht zur Zucht zulässt?

- Wie sollen Besitzer von Hündinnen mit überbordenden Fellmassen Welpen mit moderaterem Fell züchten ohne Unterstützung der Besitzer von Deckrüden mit moderatem Fell?

Ist es nicht besser, Hundekäufer über die tatsächlichen Eigenschaften, aber auch Bedürfnisse eines Spitzes (z. B. hinsichtlich Haltung und Erziehung) aufzuklären oder sie, wenn diese Hunderasse für sie definitiv ungeeignet ist, auch mal ohne Welpen nach Hause zu schicken, statt ihnen das Blaue vom Himmel herab zu erzählen und ihnen die neuesten Rezepte für Hundekuchen in die Hand zu drücken, aber zu riskieren, dass der Hund im nächsten Tierheim landet, weil Mensch und Tier nicht zueinander passen?

Sollte man sich nicht als Hundekäufer für einen Hund entscheiden, der an den eigenen Hobbies ebenso viel Freude hat wie man selbst, statt einen wunderschönen und gerade besonders angesagten Hund ins Haus zu holen, der für genau dieses Hobby nicht gemacht und kreuzunglücklich ist, weil er auf Biegen und Brechen daran angepasst werden soll und damit überfordert ist?

Fakt ist, dass in der gesamten “Spitz-Szene” die Gemüter hochkochen – vordergründig liegt man sich in den Armen und hinterm Rücken werden die Messer gewetzt! Es werden Grabenkriege geführt, bei denen jeder nur seine privaten Ideen und Animositäten im Kopf hat, anstatt nach verbindenden gemeinsamen Zielen zu suchen und es geht nicht mehr um Hundezucht, sondern um persönliche Selbstverwirklichung und Nabelschau, egal auf wessen Kosten!

Symptomatisch: Wenn mir die schweizerische Züchterin Frau K. schreibt, dass ich einen tollen Rüden hätte, aber selbst wenn er der allerletzte Rüde wäre, würde sie ihn nicht nehmen, weil sie mit mir nicht klar kommt. (Den Screenshot hier einzustellen, spare ich mir mal!)

Und da frage ich mich, wen sie denn nun eigentlich verpaaren will…

Auf der Strecke dabei bleiben die Hunde, weil selbst die für sie überlebenswichtigen Änderungen von Zuchtreglements entweder gar nicht erfolgen oder mit jahrzehntelanger Verspätung und ihre Situation ist desolater denn je!

Und “Ja!” – es tut sich auch etwas.

Aber zu langsam und zu wenig!!!

Und wenn die Vereinszucht sich mit wachsender Begeisterung als als unabdingbarer Garant für qualitativ hochwertige Hundezucht selbst feiert und Spitzzüchter mit stolz geschwellter Brust darauf verweisen, dass sie Züchter einer so uralten Rasse sind, muss ich wohl gerade im Zusammenhang mit der geschichtlichen Aufarbeitung feststellen, dass Nichts und Niemand dieser Hunderasse so sehr geschadet hat wie die Vereinszucht: Sie hat es geschafft, eine jahrtausendealte Hunderasse in nur 126 Jahren in Grund und Boden zu stampfen. Das ist kein Grund, stolz zu sein, sondern einer, um vor Scham im Boden zu versinken!

Der für mich ausschlaggebende Grund, auf der neuen HP einen speziellen Bereich für kynologische Literatur (Bücher, wissenschaftliche Publikationen, wichtige Adressen, Gesetze und andere Informationen, sowie historische Dokumente) und das Spitz-Museum (möglichst hochwertige Abbildungen mit den dazugehörigen Informationen) einzurichten, war, dass nun zumindest Diejenigen, die bereit sind, sich Wissen anzueignen oder sogar danach suchen, aber nicht wissen wie und wo, hier jetzt sehr sehr viele Fakten selbst nachlesen können, statt hilflos jedem substanzlosen, aber hochemotionalem und selbstgefälligen Geschwafel sog. “sozialer Netzwerke” ausgeliefert zu sein. Egal, ob Hunde-Interessent oder Züchter.

Zwingen kann man natürlich niemanden, aber …

Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,

sondern auch für das, was man nicht tut.

[Laotse]

Nur, wenn man . . .

- Probleme offen benennt und sich ihnen stellt, statt sie kleinzureden oder zu verleugnen,

- Daten und Fakten zu diesen Problemen erhebt und zusammenträgt (z. B. zentral, vollständig und richtig in der Spitz-Datenbank), statt deren Erhebung und Sammlung zu verhindern,

- in der Vergangenheit gemachte Fehler auswertet und aus ihnen lernt, statt sie einfach ad acta zu legen,

- sich erforderliches und aktuelles Wissen aneignet, statt Unwissen durch Konfabulationen zu kaschieren und zu kultivieren,

- sachlich, ziel- und zukunftsorientiert zusammen-arbeitet, statt sich in emotionalisierten Grabenkriegen gegenseitig zu zermürben,

. . . kann man Probleme auch lösen!

Und davon hängt letzten Endes ab, was aus unseren Spitzen wird.

Früher war mehr Lametta…

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

13. Bibliografie

Die Angaben mit vorangestellter Jahreszahl beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, die mit vorangestelltem Namen des Autors/der Autoren/Herausgebers auf Bücher und sind unter dem jeweiligen Link zu finden. (Sofern sie nicht ausschließlich käuflich zu erwerben sind!)

Dieses und weiteres Material finden Sie unter: Deutscher Spitz – Infozentrum

- Aus: Der Deutsche Spitz, Nr. 17, 1957, S. 45 ↩︎

- Krichler, Franz, Katechismus der Hunderassen, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, Leipzig, 1892 ↩︎

- Fachschaft für deutsche Spitze, Der Deutsche Spitz in Wort und Bild, Selbstverlag der Fachschaft für deutsche Spitze, Regensburg,1937, S. 27] ↩︎

- 2011 Eckford, Dr. Paul D. W., The Science of Alopecia X: Shedding the Myths ↩︎

- Verein für Deutsche Spitze, Der Deutsche Spitz, Nr. 19 (Frühjahrs-Ausgabe 1958), S. 8ff und Nr. 20 (Herbst-Ausgabe 1958), S. 12ff (Direktlinks zu Auszügen!) ↩︎

- Deutsches Ärzteblatt ↩︎

- 2014 Rigterink, Amanda & Houpt, Katherine, Genetics of canine behavior: A review ↩︎

- 2019 Hecht, Erin E. et al., Significant Neuroanatomical Variation Among Domestic Dog Breeds ↩︎

- 2019 Sundman, Ann-Sofie, Dog behaviour. Intricate picture of genetics, epigenetics, and human-dog relations ↩︎

- 2019 Maclean, Evan et al., Highly heritable and functionally relevant breed differences in dog behaviour ↩︎

- Serpell, J. (Ed.), The Domestic Dog – Its Evolution, Behavior and Interactions with People, 2nd Edition, University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom, 2017, ISBN 978-1-107-02414-4 ↩︎

- 2022 Neumeister, Niklas, Hundebisse bei Kindern und Jugendlichen – Eine retrospektive Studie ↩︎