Was riecht der Hund, wenn er den anderen Hund oder dessen Ausscheidungen beschnüffelt?

Jeder Hundehalter weiß, dass Hunde sich beschnüffeln, wenn sie sich begegnen. Warum eigentlich?

Das Sekret der Duftdrüsen ist absolut individuell. Die Zusammensetzung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Einer dieser Faktoren, die die Zusammensetzung ganz wesentlich beeinflussen, ist das Immunsystem.

Wogegen ein Individuum immun ist, hängt von ererbten Faktoren ab, aber auch von den Umwelterfahrungen des jeweiligen Abwehrsystems. Inzwischen ist bekannt, dass auch Erlerntes weiter vererbt werden kann. Das gilt nicht für alles Gelernte gleichermaßen. Kein Hund vererbt die einzelnen Fertigkeiten, die ihm z.B. andressiert wurden. Aber Grundfertigkeiten wie besonders gesteigerte Geschicklichkeit oder aber auch ein besonders gut trainiertes Abwehrsystem können vererbt werden.

Die Fähigkeiten des Immunsystems spiegeln sich in der Zusammensetzung des Duftdrüsensekrets wieder, der Geruch kann u.a. als Fingerabdruck der Immunabwehr betrachtet werden.

Wird nun eine Hündin läufig, so prüft sie den Geruch der Rüden und vergleicht instinktiv die darüber erhaltenen Informationen mit den Eigenschaften ihres eigenen Immunsystems. Je stärker sich die Fähigkeiten des Immunsystems des Rüden von den eigenen unterscheiden und je größer seine Widerstandskraft insgesamt ist, desto interessanter ist er für die Hündin als Deckrüde, weil die Welpen, vereinfacht formuliert, die Summe der Fähigkeiten der Abwehrsysteme beider Elterntiere erben. Instinktiv wählt die Hündin also denjenigen Rüden für den Deckakt aus, von dem sie die vitalsten Welpen erwartet.

Das bekannte Phänomen, dass eine wertvolle Zuchthündin ausreißt und sich, zum Ärger ihres Besitzers, von dem verflohtesten und verwurmtesten Mischling decken lässt, der sich nur finden lässt, hat genau hier seine Ursache:

Je enger verwandt Rüde und Hündin sind, desto ähnlicher sind die ererbten Fähigkeiten des Immunsystems. Dementsprechend unterscheidet sich das Abwehrsystems des Mischlings erheblich von dem der Rassehündin und macht ihn daher für die Hündin attraktiv. Das von Jansenswillen et al. [2021 Janssenswillen, Sunita et al.1] gefundene, wesentlich breiter angelegte Spektrum von Proteinbestandteilen des Analdrüsensekrets bei Mischlingen und Streunern, die dafür codierend sind, dürften dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Parasiten schwächen das befallene Tier in nicht unerheblichem Maße. Nur ein Rüde mit hervorragendem Abwehrsystem ist in der Lage, dies auf Dauer nicht nur zu überleben, sondern sogar die Hündin durch seine Vitalität zu beeindrucken. Und das Beste: die Hündin kann nicht nur die zur Immunität dagegen verantwortlichen genetischen Konstellationen, sondern auch die Keime selbst riechen! [2018 Jenkins, Eileen et al.2]

Dieser Mechanismus dient einerseits der natürlichen Selektion und Stärkung der Population, andererseits verhindert er unter natürlichen Bedingungen im Normalfall die Verpaarung zu eng verwandter Tiere (Inzucht und Inzest) und die damit verbundenen negativen Folgen der Inzuchtdepression. Will man also gesunde Hunde züchten, so sollte man der Nase der Hündin ein angemessenes „Mitspracherecht“ einräumen.

Wichtig für die Zucht ist hierbei, dass also ein Rüde, der mit einer Hündin sehr vitale Welpen gezeugt hat, nicht grundsätzlich vitale Welpen hervorbringt, sondern eben nur mit genau dieser Hündin. Mit einer anderen Hündin, deren Immunsystem weniger stark von seinem eigenen abweicht (z. B. der eigenen Mutter oder Schwester), wird er auch weniger vitale Welpen zeugen.

Beispiel:

Eine Hündin bekommt 5 verschiedene Deckrüden (1, 2, 3, 4 und 5) zur Auswahl.

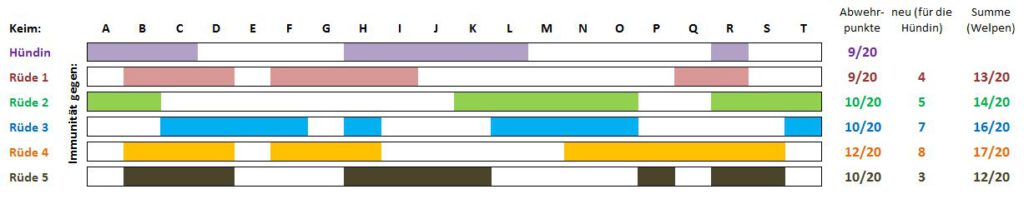

Im Diagramm sind in der obersten Reihe 20 hypothetische Keime (A-T) aufgelistet, gegen die die Tiere immun sein können oder auch nicht. In den Reihen darunter sind in unterschiedlichen Farben jeweils die Keime markiert, gegen die das vorn genannte Tier immun ist. Rechts neben dem Diagramm ist jeweils aufgelistet. gegen wie viele der 20 Keime das Tier immun ist (Abwehrpunkte), bei den Rüden wird außerdem aufgelistet, gegen wie viele Keime ihr Immunsystem wirkt, die das Immunsystem der Hündin nicht abdeckt, die für sie also neu wären, Und in der letzten Reihe hinter den Rüden wird die Summe der Keime aufgelistet, gegen die mit dem jeweiligen Rüden gezeugten Welpen aller Voraussicht nach immun wären.

Bei den Rüden 1 und 5 unterscheiden sich die Immunsysteme nur geringfügig von dem der Hündin. Eine instinktsichere Hündin wird diese Rüden normalerweise ablehnen, weil die Verpaarung mit ihnen keine nennenswerte Verbesserung für die Welpen bringt. Möglicherweise sind die Rüden auch mit ihr verwandt.

Der Immunschutz des Rüden 2 weicht bereits stärker von dem der Hündin ab und ist daher, auch wenn im Vergleich zu Rüde 1 lediglich ein weiterer Keim abgedeckt wird, für die Hündin schon interessanter und vermutlich nicht mit ihr verwandt.

Die für die Hündin interessantesten Deckrüden sind die Rüden 3 und 4. Bei einer Verpaarung mit ihnen könnte die Hündin für ihre Welpen den besten Immunschutz erwarten, nämlich die Abwehr gegen 16, bzw. 17 von 20 Keimen.

Wie ich an anderer Stelle schon angemerkt habe: Zucht ist keine Mathematik. Dies ist nur ein vereinfachtes Beispiel, um ein biologisches Prinzip zu verdeutlichen.

Sicherlich kann die Hündin nicht riechen, ob der Rüde möglicherweise erbliche Skelett-Deformationen (z.B. Hüftgelenks-Dysplasie/HD), Organschäden (z. B. Herzfehler) bestimmte erbliche Erkrankungen (z. B. Epilepsie) oder Ähnliches in die Verbindung einbringt. Hier ist natürlich der Züchter gefragt. Damit meine ich allerdings keineswegs nur den Besitzer der Hündin! Auch der Besitzer eines Deckrüden ist im gleichen Maße verpflichtet, auf Gesundheit und Verwandschaftsgrad der seinem Rüden zugeführten Hündinnen (sowie Anzahl der von seinem Rüden durchgeführten Decksprünge!) zu achten!

Mit anderen Worten: Die Hündin erstellt uns, sofern sie instinktsicher ist und wir ihr diese Möglichkeit einräumen, ein speziell auf sie selbst zugeschnittenes kostenloses genetisches Gutachten zum Matching im Abgleich zur Haplotypisierung (den man bei großen räumlichen Distanzen natürlich durch entsprechende Laborbefunde ersetzen kann) – dieser Zusammenhang ist inzwischen auch hinreichend wissenschaftlich erwiesen! [2005 Lindblad-Toh, Kerstin et al.3, 2006 Boehm, T., Zufall, F.4]

Linienzucht / Inzucht / Zwangsverpaarung und die Hundenase

Linienzucht ist gezielte Inzucht und Inzestzucht und wird mit dem Ziel betrieben, bestimmte Eigenschaften, die der Züchter als vorteilhaft sieht, zu verstärken.

Da eine instinktsichere Hündin eine solch enge Verpaarung i.d.R. ablehnt, findet man insbesondere bei Rassezüchtern z.T. Zwangsverpaarungen gegen den Willen der Hündin.

Unabhängig von der Frage, wie derartige Vergewaltigungen aus ethischer Sicht zu bewerten sind, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es der Rasse schadet, da die Ablehnung der Hündin darin begründet ist, dass die Welpen auf Grund eines wenig leistungsfähigen Immunsystems keine optimalen Überlebens-Chancen haben.

Ein besonders interessanter Aspekt des Deckaktes ist übrigens die von den Rassezuchtvereinen eingeführte Vorgehensweise, die Hündin zum Deckrüden zu bringen. Der natürliche Ablauf wäre nämlich eigentlich umgekehrt! Insbesondere während des Prä-Östrus, teilweise auch schon kurz vorher, markieren Hündinnen ihre Umgebung sehr fleißig, um alle Rüden der Umgebung auf sich aufmerksam zu machen und erwarten ihre Verehrer dann im eigenen Revier. Davon weichen sie nur ab, wenn sich dort so gar kein Rüde einfindet (heutzutage laufen die ja so gut wie überhaupt nicht mehr ohne Leine herum). Der Hintergrund ist, dass eine Hündin auf dem ihr fremden Terrain des Rüden i. d. R. meist kein so ausgeprägtes Abwehrverhalten zeigt, wie sie es auf ihrem eigenem Terrain zeigen würde.

Es mag also durchaus sein, dass bestimmte gewünschte, meist ausstellungsrelevante und das Aussehen betreffende Eigenschaften (Fellmenge, Farbe, Größe usw.) durch die Linienzucht verstärkt als Merkmal ausgeprägt werden – die Gesundheit und Vitalität der so gezüchteten Tiere wird aber nachhaltig geschädigt, wie sich u. A. an der ständig weiter sinkenden Lebenserwartung fast aller Rassehunde unschwer belegen lässt. Denn durch Inzucht/Inzestzucht können sich selbstverständlich auch gesundheitlich relevante und bis dahin vielleicht unbemerkt gebliebene (weil im genetischen Sinne rezessive) negative Merkmale potenzieren, während andere für die Population wichtige Erbmerkmale verschwinden (genetische Drift) und so am Ende die Gesamt-Population schwer schädigen! Diese Schädigung bezeichnet man als Inzucht-Depression.

Besonders typische Anzeichen für Inzucht-Depression sind

- “leer” bleibende Hündinnen, Verringerung der Wurfzahl (z. B. durch Resorption geschädigter Welpen),

- prozentualer Anstieg zwar geborener, aber dennoch geschädigter Welpen, die während oder kurz nach der Geburt versterben,

- Häufung bestimmter Erkrankungen und Schädigungen vor Allem, aber nicht nur des Immunsystems (Allergien, Futterunverträglichkeiten, Auto-Immunerkrankungen, Abwehrschwäche gegenüber Infekten usw.),

- Verkürzung der Lebenserwartung

und Anderes mehr5.

Kommt nun noch eine kleine Zuchtbasis hinzu, so findet man zunehmend mehr Rassehündinnen, die sich gegenüber jedem angebotenen Zuchtrüden deckunwillig zeigen, da er mehr oder weniger verwandt ist. Bei den Rüden derselben Rasse kann es zur sog. „Deckfaulheit“ führen, weil bei ihnen dieser Instinkt wesentlich schwächer ausgeprägt, aber oft dennoch vorhanden ist – ein in vielen Rassehundevereinen bekanntes Problem.

Andererseits fällt bei manchen dieser Hündinnen auf, dass sie sich in der Standhitze fast jedem anderen Rüden bereitwillig präsentieren, weil fast jeder rassefremde Rüde ein besseres Immunsystem hat als die Hündin selbst.

Das genaue Verhalten der Hündin hängt von ihrer eigenen sog. Instinktsicherheit ab.

Hündinnen, die sich freiwillig von einem in gerader Linie verwandten Rüden (zum Beispielvom eigenen Vater oder Sohn) decken lassen, sind nicht instinktsicher! Eine Verpaarung zwischen Wurfgeschwistern oder Halbgeschwistern dagegen erscheint zwar auf den ersten Blick ebenso fragwürdig, kann aber darauf beruhen, dass Geschwister, bedingt durch das Crossing over bei der Gametogenese (Entwicklung der Eizellen und Spermien) zwar selten, aber durchaus möglich, stark voneinander abweichende Gene aufweisen können!

Anmerkungen zur Zucht:

Die Nachkommen aus solchen Geschwisterverpaarungen sind in praktisch allen mir bekannten Rassezuchtvereinen generell von der Zucht ausgeschlossen. Auf Basis früher(!) verfügbarer Möglichkeiten war ein solcher Ausschluss auch gerechtfertigt. In Anbetracht der mittlerweile zur Verfügung stehenden labortechnischen Möglichkeiten sollte man aber eher darüber nachdenken, ob man, insbesondere bei zahlenmäßig sehr kleinen Zuchtpopulationen, eine solche Entscheidung erst nach Laboruntersuchungen zu Genomischem IK, Heterozygotie und Haplotypisierung, die eine genauere Beurteilung ermöglichen und u. U. bessere Ergebnisse liefern könnten als manch anderer, unter Einhaltung sämtlicher Regeln gezüchtete Hund als Einzelfall-Entscheidung trifft oder nur ganz spezielle Anpaarungen zulässt! [Ulrike Hodapp6] Gerade bei der Zucht in klein(st)en Populationen kann man sich einen solchen „Luxus“ nicht leisten – über gut durchdachtes Zuchtmanagement lassen sich in der Regel auch für hochgradig inzüchtige, aber gesunde und nicht erblich schwer belastete Hunde Wege finden, ihr Erbgut gewinnbringend in die Gesamtpopulation einzubringen (durch Outcrossing und/oder Matching/gengestützte Anpaarung!)

Da dieses Verhalten bei Rüden allerdings nur sehr geringfügig bis gar nicht ausgeprägt ist, sind bei diesen keine vergleichbaren Konsequenzen für den weiteren Zuchteinsatz zu sehen.

Bibliografie

Die Angaben mit vorangestellter Jahreszahl beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, die mit vorangestelltem Namen des Autors/der Autoren/Herausgebers auf Bücher und sind unter dem jeweiligen Link zu finden. (Sofern sie nicht ausschließlich käuflich zu erwerben sind!)

Dieses und weiteres Material finden Sie unter: Deutscher Spitz – Infozentrum

- 2021 Janssenswillen, Sunita et al., Odorant‑binding proteins in canine anal sac glands indicate an evolutionarily conserved role in mammalian chemical communication ↩︎

- 2018 Jenkins, Eileen et al., When the Nose Doesn’t Know – Canine Olfactory Function Associated With Health, Management, and Potential Links to Microbiota ↩︎

- 2005 Lindblad-Toh, Kerstin et al., Genome sequence, comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog ↩︎

- 2006 Boehm, T., Zufall, F., MHC peptides and the sensory evaluation of genotype, Trends Neurosci. 29, 100–107 ↩︎

- Nachweise u. A.:

2011, Zaminer, Angela, Leonberger – Assoziation zwischen Inzuchtkoeffizienten und Wurfgröße sowie Situation zur Lebenserwartung,

2015 Leroy, Grégoire et al., Inbreeding impact on litter size and survival in selected canine breeds,

2019 Chu, Erin T. et al., Inbreeding depression causes reduced fecundity in Golden Retrievers,

2019 Kania-Gierdziewicz, Joanna & Pałka, Sylwia, Effect of inbreeding on fertility traits in five dog breeds,

2021 Bannasch, Danika L. et al., The effect of inbreeding, body size and morphology on health in dog breeds, sowie

exemplarisch: 2023, Donner, Jonas et al., Genetic prevalence and clinical relevance of canine Mendelian disease variants in over one million dogs), und

last, but not least, noch ein Link zur Seite “Inbreeding Effects” des “Institute of Canine Biology”, auf der etliche andere Projekte verlinkt sind!) ↩︎ - Ulrike Hodapp, Zucht und Haltung – DKBS, CN Nr 190 ↩︎