Inhalt

2. Der Spitz in der klassischen Antike

3. Hunde im Mittelalter und früher Neuzeit – Zähne zusammenbeißen! (nächstes Kapitel)

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

2. Der Spitz in der klassischen Antike

Die Gruppe der spitzartigen Hunde ist dennoch eine der ältesten nachgewiesenen, wie uns eine Vielzahl antiker Abbildungen und Figuralen belegen. In Ägypten z. B. finden sich erste Belege bereits ab der 4. Dynastie, dem sog. Alten Reich (ca. 2.640 v. Chr.).

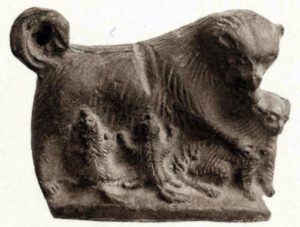

Römerzeitliche Terrakotta aus Ägypten, 2. – 3. Jh. n. Chr., Martin-von-Wagner-Museum, Universität Würzburg, © Christina Kiefer, aus: aus Autengruber-Thüry 2021, S. 158,1

Der Melitäer – Malteser, Malteser-Spitz oder Spitz?

Der Melitäer war sowohl in Ägypten als auch im gesamten griechisch-römischen Mittelmeerraum eine beliebte und sehr verbreitete Schoßhunderasse von etwa der Größe eines heutigen Zwergspitzes. Anders, als aufgrund seines Rassenamens meist vermutet wird, lässt sich seine Herkunft keineswegs pauschal mit der Insel Malta in Verbindung bringen. Vielmehr leitet sich der Name vermutlich von dem semitischen Wort “màlat” ab und bedeutet so viel wie “Zuflucht” oder “Hafen”. In vielen Ortsbezeichnungen des Mittelmeerraums findet man diese Wortwurzel wieder, z. B. bei der südöstlich von Korfu gelegenen Insel Melitaea (heute Mljet) oder eben auch bei der Insel Malta.

Melitäer finden bereits bei Aristoteles (384-322 v.Chr.) in dessen zoologischer Schrift ‚Historia animalium‘ (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι – “Tierkunde”) unter dem lateinischen Namen “canes malitenses” Erwähnung und galten als ausgesprochen temperamentvoll, gelehrig und unterhaltsam. Abgesehen von seiner Größe wird über sein Aussehen von den antiken Autoren allerdings so gut wie nichts überliefert.

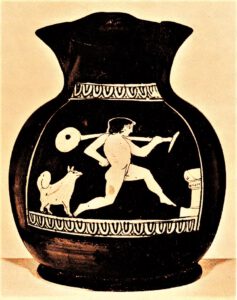

Die Bezeichnung Melitäer für einen spitzartig aussehenden Hund geht vermutlich auf eine unklare und fehlerhafte Interpretation Leopold Schmidts in seiner 1852 erschienenen Veröffentlichung “Mendico” zur heute verschollenen sog. Berliner Amphora zurück, die aber in späteren Veröffentlichungen anderer Autoren weder hinterfragt, noch korrigiert wurden, obwohl die Größe des abgebildeten Hundes ganz offensichtlich nicht den schriftlichen Überlieferungen entspricht. Stattdessen wurde die Bezeichnung “Melitäer” auch von späteren Autoren wie Otto Keller usw. übernommen und für alle spitzartig aussehenden Hunde verwandt.2

So lassen sich zwar nach Autengruber-Thüry in der Antike bestimmte regional verbreitete Hunderassen zuordnen, diese entsprechen aber keineswegs unserem heutigen Verständnis des Rassehundes mit relativ einheitlichem Erscheinungsbild.

Aus: Autengruber-Thüry 2021, S. 11, © Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz. Foto: Archiv

Dennoch lässt sich anhand der Abbildungen und Abbildungs-Zusammenhänge das Bild spitzartig aussehender Hunde unterschiedlicher, meist kleiner oder mittlerer, Größe rekonstruieren, deren Aufgabenbereich als Haus- und Hofhund definiert war und Bewachung und Schutz des Hauses und dessen Bewohner, sowie die Kontrolle von Schädlingen, wie z. B. Mäusen, Ratten und ähnlichem Getier (auch in Lagerhäusern) umfasste. Ihre Erscheinungsform konnte darüber hinaus von kurzbeinigen Hunden mit relativ stumpfem Fang bis zu quadratischen Hunden mit spitz zulaufendem Fang variieren.

Weit weniger bekannt ist wohl die Tatsache, dass speziell der Melitäer bestimmte religiöse Vorstellungen und Werte verkörperte, die im Kontext mit den ägyptischen Gottheiten Serapis, Isis und Harpokrates standen. Harpokrates war ein gehbehinderter Kindgott, der wegen seiner Gehbehinderung häufig reitend dargestellt wurde und als Verkörperung des “idealen Kindes” galt. Seine enge Verbindung zu Serapis (Gott der Fruchtbarkeit und Heilkunst; ein Schutzgott) und Isis (Göttin der Unterwelt, Wiedergeburt und Bestandteil vieler Riten des Totenkultes) bildet den religiösen Hintergrund für die Darstellungen des auf einem Melitäer reitenden Harpokrates auf Grabstelen – insbesondere der von Kindern. Auf den meisten Darstellungen sieht er aus wie ein Putto. Genau das ist aber ein vielfacher Grund für Fehlinterpretationen. Die Definition der Aufgabenbereiche des Melitäers (Schutz des Hauses und seiner Bewohner) ist nahezu kongruent zum religiösen Wirkungsspektrum der Göttertriade Harpokrates- Serapis – Isis. Darüber hinaus galt der Hund im Allgemeinen als wichtiger Begleiter ins Reich der Toten, Symbol für Treue oder auch als Wächter des Grabes.

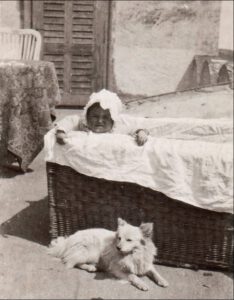

Antipatros von Sidon (antiker griech. Epigrammdichter des Meleagros-Kranzes. Ende 2. Jh. bis Anfang 1. Jh. v. Chr. in Rom) überliefert außerdem, dass die Darstellung eines Hundes auf den Grabstelen von Frauen die Fürsorge der Verstorbenen für ihre Kinder symbolisiert hat.

Nicht nur das Verschenken kleiner sog. Fayum-Terrakotten des Melitäers, sondern auch Haltung und Besitz desselben repräsentierte also mehr als nur ein kleines Mitbringsel, Deko-Artikel, Kinderspielzeug oder Grabbeigabe, sondern transportierte gleichzeitig religiöse, gesellschaftliche Werte/Strukturen und manifestierte Machtverhältnisse.3

Die auffallende Vielzahl von Figurinen und Abbildungen des Melitäers in Häusern, Gräbern und Heiligtümern, sowie auf Gegenständen des täglichen Gebrauchs ist daher nicht einfach nur Ausdruck der Beliebtheit dieses kleinen Hundes, sondern darüber hinaus auch charakteristisch für seine Verwendung als assoziatives Kultsymbol, Grabbeigabe, Wallfahrtsbild, Votivgabe und magisches Objekt zur Bannung böser Mächte.

Gleichwohl bildete natürlich diese sehr vielschichtige Wahrnehmung des Melitäers in der Antike sicherlich einen der wesentlichen Grundpfeiler für die starke Verbreitung spitzartiger Hunde in der nachfolgenden Zeit.

römerzeitliche Terrakotta, Ägypten, 1. Hälfte 3. Jh. n. Chr., aus: Autengruber-Thüry 2021, S. 78, © Foto: Akademisches Kunstmuseum Bonn, © Foto: Jutta Schubert

Terrakotta mit der Darstellung einer sich um ihren Wurf kümmernden Hündin mit ihren drei Welpen. Aus: Autengruber-Thüry 2021, S. 82, Fundort und genaue Datierung unklar, Sammlung Fouquet

Terrakotta ,,Welpe mit Schuh‘‘, Achmounéin (ca. 300 km südl. v. Kairo), Aus: Autengruber-Thüry 2021, S. 85 – , keine genaue Datierung, Sammlung Fouquet

Diese Nachweise liefern uns jedoch keine Informationen zu Verteilung und Entwicklung von Hundepopulationen, bzw. zu Verbleib und Entwicklung des Spitzes nördlich des Mittelmehrraumes.

Einen Überblick zur Verteilung antiker Hundetypen und -rassen anhand der Analyse (vor)römerzeitlicher (also eisenzeitlicher) Hundeknochen aus den westlichen Rhein-Donau-Provinzen liefert allerdings Joris Peters Artikel “Der Hund in der Antike aus archäozoologischer Sicht”. 4

Nicht ganz unproblematisch ist dabei der Bezug auf Otto Keller und die von ihm gemachten Feststellungen zum sog. Melitäer und dessen Verbreitung.

Gleichzeitig belegt Joris Peters Arbeit aber unmissverständlich, dass es nördlich der Alpen eine Vielzahl regionaler, meist mittelgroßer, Gebrauchs-Hunderassen gab, die in dieser Arbeit den Mittelspitzen zugerechnet werden, sowie einige (!) Hunde römischen Ursprungs.

Geschichtlich befinden wir uns am Übergang zur Völkerwanderung, die zum Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts durch den Einfall der Hunnen ausgelöst wurde und zur Migration vieler germanischer Stämme Richtung Westen und Südwesten führte. Bekanntlich wurden bei solchen Völkerwanderungen immer Nutztiere mitgeführt und somit auch Hunde. Die Quellenlage in diesem Zeitraum, insbes. hinsichtlich schriftlicher Überlieferungen aus dem nordosteuropäischen Raum ist mehr als schwierig/dürftig und verbessert sich auch nur unwesentlich mit Beginn des Mittelalters ca. 200 Jahre später.

Dessen ungeachtet müssen sich aber in genau dieser Zeit im Gebiet des heutigen Nord- und Mitteleuropa auf Basis der vorhandenen regionalen Gebrauchshunderassen verschiedene Variationen des Spitzes etabliert haben (dazu im weiteren Verlauf mehr…) – eine davon ist der Deutsche Spitz:

Der Deutsche Spitz – ein ganz und gar regionaler (und nicht römischer!) Wachhund

Welche Eigenschaften muss ein solcher Hund haben – wodurch zeichnet er sich aus?

Einen Hund zur Bewachung der Enten und Hühner des eigenen Hofes anzuschaffen, der sie hernach selbst frisst macht wenig Sinn. Ebenso unbrauchbar ist ein Hund, der im Feld nebenan zwei Hasenohren sieht und voller Jagdeifer den Hof verlässt.

Neben besonders ausgeprägter Wachsamkeit sollte ein solcher Hund also möglichst kein Jagdverhalten zeigen! Allerdings muss das Territorialverhalten dieses Hundes besonders im Vordergrund stehen, damit er das ihm zugewiesene Territorium nicht verlässt und bei Bedarf auch entsprechend verteidigt. Diese Eigenschaften finden wir im Spitz wieder.

Deutlich unterschieden werden muss daher zwischen Deutschem Spitz und anderen, ihm häufig zum Verwechseln ähnlich aussehenden Hunden, z. B. Samojedenspitzen, Finnenspitzen, Schwedischen Lapphunden, Islandspitzen usw., denn ausschließlich beim Deutschen Spitz gehört das fehlende Jagdverhalten zu den vordringlichen Rassekennzeichen – die anderen Spitze jagen sehr wohl!

Bildvergleiche (Anklicken)

Deutsche Spitze zeigen allerdings eine ausgeprägte sog. Raubzeugschärfe, die nicht mit Jagdverhalten zu verwechseln ist. Während Jagdverhalten vollkommen frei von Aggression ist, denn die Beute wird ja nicht durch Drohverhalten verscheucht, handelt es sich bei der Raubzeugschärfe um Territorialverhalten, das auf die Verteidigung der eigenen Ressourcen (Revier, Futter, Nachkommenschaft usw.) gegenüber anderen Beutegreifern und/oder Nahrungskonkurrenten abzielt und das dabei gezeigte Aggressionsverhalten ist vom Ausmaß der Bedrohung dieser Ressourcen abhängig. Im Normalfall beschränkt es sich auf Drohverhalten!

Man könnte den Spitz also im Prinzip als eine Art “kleiner Herdenschutzhund im Home-Office” betrachten, bei dem aber im Vergleich zu den eigentlichen heutigen Herdenschutzhunden im Laufe der Jahrtausende das Territorialverhalten noch wesentlich (!) weiter abgeschwächt wurde.

Diese Parallele wird besonders augenscheinlich, wenn man Zeitpunkt und Bedeutung der Prägung beim Herdenschutzhund und beim Spitz vergleicht.

Beim Herdenschutzhund muss die Prägung auf “seine” zu schützende Tiergruppe nicht nur sehr früh stattfinden – sie hat auch grundlegende Bedeutung für die Frage, wie und ob er überhaupt als Herdenschützer korrekt arbeitet. Soll er eine Schafherde verteidigen, muss er im Grunde genommen bereits unter Schafen aufwachsen, weil er sich selbst als Bestandteil dieser Tiergruppe begreifen muss. Er muss sich also selbst für ein Schaf halten – wenn auch für ein “besonderes” und etwas anderes Schaf. Das ist etwas grundlegend Anderes, als nur eine Beziehung zu dieser Tiergruppe aufzunehmen. Die Prägephase von Herdenschutzhunden ist darum auch nachweislich früher und bedeutsamer als die Prägephase beispielsweise bei Jagdhunden.

Beim Spitz sollte man darauf achten, dass man ihn nach Möglichkeit mit der ganzen Familie vom Züchter abholt. Ist das nicht möglich, sollte zumindest bei seinem allerersten Eintreffen im neuen Zuhause die gesamte Familie anwesend sein.

Genau die Menschen, die er dann vorfindet, betrachtet er als “seine” Familie und wird sie bis zur letzten Faser verteidigen – jeder Andere, der später hinzukommt, fällt bei ihm unter die Rubrik “Ferner liefen…”. Die einzige Ausnahme dabei bilden später geborene Kinder, die er regelrecht fanatisch beschützt und behütet.

Und er wird auch genau das Zuhause, das er in diesem Moment vorfindet, als das Territorium ansehen, das für seine spätere sog. Hoftreue entscheidend ist. Wobei er sehr wohl auch ein mobiles neues Zuhause entsprechend einordnet (z. B. in früheren Zeiten den Planwagen oder Kahn – heute evtl. ein Wohnmobil). Die genauen Grenzen muss man ihm allerdings beibringen.

Diese Prägung hält beim Spitz, ebenso wie beim Herdenschutzhund, sein Leben lang an. Und genau diese Prägung ist dafür verantwortlich, dass Spitze im Normalfall erheblich (!) stärker auf “ihren” Menschen oder “ihre” Familie fixiert sind als andere Hunde.

Weiterlesen . . .

3. Hunde im Mittelalter und früher Neuzeit – Zähne zusammenbeißen!

Geschichte der Spitze (Gesamtübersicht)

Bibliografie

Die Angaben mit vorangestellter Jahreszahl beziehen sich auf wissenschaftliche Publikationen, die mit vorangestelltem Namen des Autors/der Autoren/Herausgebers auf Bücher und sind unter dem jeweiligen Link zu finden. (Sofern sie nicht ausschließlich käuflich zu erwerben sind!)

Dieses und weiteres Material finden Sie unter: Deutscher Spitz – Infozentrum

- Autengruber-Thüry, Heidelinde, Hunde in der römischen Antike. Rassen-Typen-Zucht-Haltung und Verwendung, Archäopress, 2021, ISBN 978-1-78969-836-7, S. 158 ↩︎

- Autengruber-Thüry, Heidelinde, Hunde in der römischen Antike. Rassen-Typen-Zucht-Haltung und Verwendung, Archäopress, 2021, ISBN 978-1-78969-836-7, S. 10 ff ↩︎

- 2011 Gonzalez, Jérôme, Maltais, trophè, ktèsios…, ENIM 4, 2011, p. 158-196 ↩︎

- 1992 Peters, Joris, Der Hund in der Antike aus archäozoologischer Sicht ↩︎